![小藤文次郎の熊本地震(金峰山地震・1889年)の名言(1856~1935 / 地質学者・火山学者 東京帝大名誉教授)[今週の防災格言435]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/241.png)

『 怖るる勿れ熊本の市民諸君 』

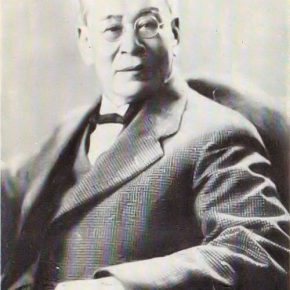

小藤文次郎(1856~1935 / 地質学者・火山学者 東京帝国大学名誉教授)

1889(明治22)年7月28日深夜23時40分、熊本市の金峰山麗を走る立田山断層を震源とするM6.3の直下型地震、熊本地震(金峰山地震)が発生した。

熊本城の東南から南部にかけての坪井川沿い半径約20km四方に被害が集中、住家400戸が全半壊し、死者20人、重軽傷者74人をだす大惨事となった。

翌月の8月7日頃までに200回もの余震が起り、飽田郡内では600ヶ所が地割れとなり、橋の落下や破損も多かった、という。

ちょうどこの地震の一年前、1888(明治21)年7月15日に会津磐梯山(ばんだいさん)が噴火し、山麓の村落が巻き込まれて福島県で多数の犠牲者(死者477人)がでたことから、熊本の被災者の間では「金峯山が噴火する」とのデマが飛び交い、二次災害を恐れて疎開しようとする住民らでごったがえしする騒ぎにまで発展することになる。

早くに被災地に入った地震学者らがまず行った仕事は、人心を鎮め混乱を収拾することとなった。小藤文次郎は『 怖るる勿れ熊本の市民たち 』と題する小論文を新聞紙面へ掲載し混乱の収拾に努めたという。

… … …

小藤文次郎 理学博士 |

小藤文次郎(ことう ぶんじろう)は、石見国鹿足郡津和野(現島根県津和野町)出身の地質学者。明治・大正時代の日本の地質学界草創期に地質学、岩石学、鉱物学、火山学、地震学と幅広い研究分野で活躍され、創業期の東京帝国大学地質学教室にあって、助教授・3代目教授ながらもその指導的役割を担った実質上の地質科育て親ともいえる人物。初の日本人名を冠した鉱物「小藤石(1939年)」の由来としても知られる。

安政3(1870)年、津和野藩士・小藤治生の長男として生れる。藩校養老館で国学漢文を修め、明治3(1870)年に津和野藩の貢進生の一人として上京、大学南校(後の東京大学の源流諸機関の一つ)に入学し当初は化学を専攻したが、間もなく貢進生制度が廃止されたため学費に困り、同郷の先輩・福羽美静(国学者で歌人 子爵 / 1831〜1907)を頼り、同時に専攻を地質学に改めこれを究めることにした。開成学校、東京開成学校を経て明治10(1877)年に東京大学が創立され、小藤は明治12(1879)年、東京大学地理学部地質学科の第一期生として卒業すると、直ちに内務省御用掛を命ぜられ、翌明治13(1880)年ドイツに留学してライプチヒ大学、ミュンヘン大学等で地質学を学び、明治17(1884)年帰朝。翌明治18年、東京帝国大学の助教授に任ぜられ、明治19(1885)年からは教授として地質学教室で多方面の研究を行った。

東京大学初代地質学教授のお雇い外国人ハインリッヒ・ナウマン(ドイツの地質学者 / 1854〜1927)に代わって日本人初の地質学教授となった原田豊吉(肺結核のため1889年辞職 / 1861〜1894)の病後は実質的指導に当たり、学位を受領した明治21(1888)年からは名実ともに日本の地質学界の権威として活躍。大正10(1921)年に退官してからも亡くなるまで研究を続けたという。80歳近い老齢で健康を害してからも、外出を引き止める家族に見つからぬようこっそり家を抜けだし大学の研究室へでかけた逸話も残る。昭和10(1935)年3月8日、風邪をこじらせ78歳で亡くなった。

■「地震学者」に関連する防災格言内の記事

地震史:日本地震学会を作った男 ジョン・ミルン(1850~1913)博士物語(2003.10.16 編集長コラム)

服部一三(1851~1929 / 文部官僚・内務官僚 第13代兵庫県知事 日本地震学会初代会長)(2008.07.21 防災格言)

関谷清景(1854~1896 / 地震学者 東京帝国大学教授 世界初の地震学科の専任教授)(2008.08.11 防災格言)

菊池大麓(1855~1917 / 数学者 政治家・文部大臣 東京大学総長)(2018.01.01 防災格言)

小藤文次郎(1856~1935 / 地質学者・火山学者 東京帝国大学名誉教授)(2016.04.18 防災格言)

長岡半太郎(1865~1950 / 物理学者 東京帝国大学教授 初代大阪帝国大学総長 第1回文化勲章受章)(2021.11.22 防災格言)

脇水鉄五郎(1867~1942 / 地質・土壌学者 東京帝大教授 日本地質学会会長)(2011.07.18 防災格言)

大森房吉(1868~1923 / 地震学者 東京帝国大学教授 理学博士)(2019.04.29 防災格言)

今村明恒(1870~1948 / 地震学者 東京帝国大学教授)(2008.05.12 防災格言)

大森 vs 今村論争(2005.08.31 編集長コラム)

小川琢治(1870~1941 / 地質学者・地理学者 京都帝国大学教授)(2019.09.09 防災格言)

石川成章(1872~1945 / 地質学者・地球科学者 僧侶・真宗大谷派参事 京都帝大講師)(2022.01.03 防災格言)

新城新蔵(1873~1938 / 天文学者・地球物理学者 京都帝国大学総長(第8代)・名誉教授)(2021.11.01 防災格言)

福地信世(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家 東京帝国大学理学部講師)(2023.09.18 防災格言)

寺田寅彦[1](1878~1935 / 物理学者・随筆家)(2007.11.26 防災格言)

寺田寅彦[2](1878~1935 / 物理学者・随筆家)(2009.03.02 防災格言)

寺田寅彦[3](1878~1935 / 物理学者・随筆家)(2009.10.12 防災格言)

寺田寅彦[4](1878~1935 / 物理学者・随筆家)(2011.06.20 防災格言)

寺田寅彦[5](1878~1935 / 物理学者・随筆家)(2016.08.01 防災格言)

寺田寅彦[6](1878~1935 / 物理学者・随筆家)(2017.08.21 防災格言)

寺田寅彦[7](1878~1935 / 物理学者・随筆家)(2018.06.25 防災格言)

寺田寅彦[8](1878~1935 / 物理学者・随筆家)(2019.03.11 防災格言)

寺田寅彦[9](1878~1935 / 物理学者・随筆家)(2019.06.24 防災格言)

寺田寅彦[10](1878~1935 / 物理学者・随筆家)(2020.08.31 防災格言)

アルフレッド・ウェゲナー(1880~1930 / ドイツの気象学者・地球物理学者 「大陸移動説(1912年)」を提唱)(2021.10.25 防災格言)

藤原咲平(1884~1950 / 気象学者 中央気象台長 東京大学理学部教授)(2013.10.28 防災格言)

松山基範(1884~1958 / 地球物理学者 京都大学名誉教授 山口大学初代学長)(2015.02.16 防災格言)

阿部良夫(1888~1945 / 物理学者 早稲田大学教授 北海タイムス社長)(2014.06.30 防災格言)

中谷宇吉郎[1](1900~1962 / 物理学者・随筆家 理学博士 元北海道大学教授)(2009.10.19 防災格言)

中谷宇吉郎[2](1900~1962 / 物理学者・随筆家 理学博士 元北海道大学教授)(2020.07.06 防災格言)

和達清夫(1902~1995 / 地球物理学者 初代気象庁長官)(2007.12.03 防災格言)

河角廣(1904~1972 / 地震学者 東京大学地震研所所長 東大名誉教授)(2016.05.23 防災格言)

坪井忠二(1902~1982 / 地球物理学者・随筆家 東京大学名誉教授)(2011.06.27 防災格言)

荒川秀俊(1907~1984 / 気象学者・災害史家 元気象庁気象研究所長)(2016.10.03 防災格言)

マリオ・サルバドリー(1907~1997 / アメリカの土木技師・建築構造学者 コロンビア大学名誉教授)(2022.03.07 防災格言)

萩原尊禮[1](1908~1999 / 地震学者 地震予知連名誉会長 東大名誉教授)(2008.09.08 防災格言)

萩原尊禮[2](1908~1999 / 地震学者 地震予知連名誉会長 東大名誉教授)(2015.09.21 防災格言)

萩原尊禮[3](1908~1999 / 地震学者 東京大学名誉教授 地震予知連絡会名誉会長)(2022.03.28 防災格言)

水上武(1909~1985 / 火山物理学者・理学博士 東京大学名誉教授)(2014.10.13 防災格言)

圓岡平太郎 (中央気象台鹿児島測候所長 口永良部島新岳噴火(1931年)報告書)(2015.06.01 防災格言)

糸川英夫(1912~1999 / 航空宇宙工学者 東京大学名誉教授)(2008.04.07 防災格言)

高橋浩一郎(1913~1991 / 気象学者 気象庁長官(第5代) 筑波大学教授)(2019.10.14 防災格言)

永田武(1913~1991 / 地球物理学者 岩石磁気学の祖 東京大学名誉教授)(2015.04.13 防災格言)

劉英勇(1915~1990 / 中国共産党の政治家・将軍・副書記 初代地震局局長 )(2012.02.06 防災格言)

マーティン・デューク(1917~1988 / アメリカの地震工学者 カリフォルニア大学(UCLA)教授)(2008.7.14 防災格言)

浅田敏(1919~2003 / 地震学者 地震予知連会長 東大名誉教授 東海大名誉教授)(2007.12.17 防災格言)

藤田和夫[1](1919~2008 / 地質学者 理学博士 大阪市立大学名誉教授)(2015.11.09 防災格言)

藤田和夫[2](1919~2008 / 地質学者 理学博士 大阪市立大学名誉教授)(2017.05.08 防災格言)

竹内均[1](1920~2004 / 地球物理学者 東大名誉教授)(2010.09.06 防災格言)

竹内均[2](1920~2004 / 地球物理学者 東大名誉教授)(2016.04.04 防災格言)

力武常次(1921~2004 / 地震学者 東京大学名誉教授 東大地震研所長)(2011.10.24 防災格言)

谷川健一(1921~2013 / 民族学者・日本地名研究所所長 文化功労者)(2019.08.26 防災格言)

安倍北夫(1922~2013 / 社会心理学者 東京外国語大学名誉教授)(2016.02.08 防災格言)

羽鳥徳太郎(1922~2015 / 歴史地震学者・津波研究家 専門は歴史津波・津波工学)(2018.08.06 防災格言)

山下文男(1924~2011 / 作家 津波災害史家 代表作「津波ものがたり」)(2010.03.01 防災格言)

下鶴大輔(1924~2014 / 火山学者 火山噴火予知連会長 東京大学名誉教授)(2015.08.10 防災格言)

久保寺章(1926~2004 / 地球物理学者 京都大学名誉教授 日本火山学会会長)(2022.01.24 防災格言)

宇津徳治(1928~2004 / 地震学者 日本地震学会会長 東京大学名誉教授)(2014.12.01 防災格言)

茂木清夫[1](1929~2021 / 地震学者 元地震予知連会長 日本大学教授 東京大学名誉教授)(2011.03.14 防災格言)

茂木清夫[2](1929~2021 / 地震学者・火山学者 地震予知連会長 東京大学名誉教授)(2021.07.26 防災格言)

篠塚正宣(1930~2018 / 地震工学者 コロンビア大学栄誉教授 プリンストン大学名誉教授)(2020.01.20 防災格言)

松田時彦(1931~ / 地質学者・地震地質学 東京大学名誉教授)(2016.12.19 防災格言)

伊藤滋(1931~ / 都市計画家 東京大学名誉教授 地震調査研究推進本部初代政策委員会委員長)(2019.07.29 防災格言)

津村建四朗(1933~ / 地震学者 元地震調査推進本部地震調査委員会委員長)(2013.07.08 防災格言)

大塚道男(1933~2001 / 地震学者・固体地球物理学 九州大学名誉教授)(2011.05.09 防災格言)

村上処直(1935~ / 都市防災家 防災都市計画研究所名誉所長)(2009.12.07 防災格言)

表俊一郎(1936~2002 / 地震学者 地震学会会長 九州産業大学名誉教授)(2016.05.09 防災格言)

溝上恵[1](1936~2010 / 地震学者 東京大学地震研究所教授 東大名誉教授)(2010.08.23 防災格言)

溝上恵[2](1936~2010 / 地震学者 東京大学地震研究所教授 東大名誉教授)(2021.10.11 防災格言)

神沼克伊(1937~ / 地球物理学者・極地探検家 国立極地研究所名誉教授 理学博士)(2018.11.12 防災格言)

横山卓雄[1](1937~ / 地質学者 理学博士 同志社大学名誉教授)(2009.04.20 防災格言)

横山卓雄[2](1937~ / 地質学者 理学博士 同志社大学名誉教授)(2022.01.17 防災格言)

大竹政和(1939~ / 地震学者 東北大学名誉教授 第4代地震予知連会長)(2014.01.13 防災格言)

北原糸子(1939~ / 歴史地震学者 神奈川大学教授 歴史地震研究会会長)(2008.10.27 防災格言)

『富士山噴火と東海大地震』(木村政昭(琉球大学名誉教授)監修、著者・安恒理(ジャーナリスト)ほか 2001年)「被災時のサバイバルとは」より(2021.11.08 防災格言)

岡田弘(1943~ / 地球物理学者 専門は火山学 北海道大学名誉教授)(2014.09.29 防災格言)

濱田政則(1943~ / 地震工学者 早稲田大学教授 工学博士 土木学会会長)(2013.06.03 防災格言)

池谷浩(1943~ / 元建設省砂防部長 砂防地すべり技術センター理事長)(2009.08.03 防災格言)

ヘルムート・トリブッチ(1943~ / ドイツの自然科学者 ベルリン自由大学名誉教授)(2011.10.24 防災格言)

石橋克彦(1944~ / 地震学者 神戸大学名誉教授 専門は地震テクトニクス)(2011.4.18 防災格言)

阿部勝征(1944~2016 / 地震学者 東京大学名誉教授 東海地震判定会会長)(2011.08.22 防災格言)

河田恵昭(1946~ / 地震学者 関西大学教授 京都大学教授 専門は都市災害)(2011.04.25 防災格言)

藤井敏嗣(1946~ / 火山学者 東大地震研究所教授 火山噴火予知連会長)(2010.04.19 防災格言)

廣井脩(1946~2006 / 災害情報学者 東京大学大学院教授 災害情報研究の第一人者)(2009.09.28 防災格言)

都司嘉宣(1947~ / 地震学者・専門は地震考古学 理学博士 元東京大学地震研究所准教授)(2013.03.25 防災格言)

寒川旭(1947~ / 地震考古学者 産業技術総合研究所招聘研究員)(2012.11.19 防災格言)

菊地正幸(1948~2003 / 地震学者 東京大学教授 リアルタイム地震学を提唱)(2009.11.16 防災格言)

ケリー・シー(1950?~ / アメリカの地震学者・地質学者 専門は古地震学)(2015.02.02 防災格言)

林春男(1951~ / 社会心理学者 京都大学防災研究所教授 地域安全学会会長)(2008.09.15 防災格言)

山岡耕春(1958~ / 地震学者 名古屋大学教授 地震火山・防災研究センター長)(2012.04.23 防災格言)

ドナルド・ディングウェル(1958~ / ドイツの火山学者・地球物理学者 ミュンヘン大教授)(2011.02.07 防災格言)

廣井悠(1978~ / 都市工学者 東京大学大学院准教授 専門は都市防災・都市工学)(2012.03.12 防災格言)

■「火山学者」「火山噴火」に関連する防災格言内の記事

寺田寅彦(1935年の浅間山噴火)の名言「正しく怖がる」(2009.03.02 防災格言)

大正3年(1914年)1月12日の桜島大噴火石碑「桜島爆発記念碑(通称「科学不信の碑」)」より(2023.01.16 防災格言)

大プリニウス(AD23~AD79 / 古代ローマ帝国の博物学者・政治家・軍人)(2021.03.15 防災格言)

小プリニウス(AD61~AD112 / 古代ローマ帝国の文人・政治家)(2009.07.01 防災格言)

イタリア トーレ・デル・グレコ市モットー(Torre del Greco’s motto)(2013.03.11 防災格言)

チャールズ・ダーウィン(1809~1882 / イギリスの自然科学者)(2014.04.21 防災格言)

ポール・クローデル(1868~1955 / フランスの劇作家 詩人 外交官)(2012.12.17 防災格言)

アルフレッド・ウェゲナー(1880~1930 / ドイツの気象学者・地球物理学者 「大陸移動説(1912年)」を提唱)(2021.10.25 防災格言)

幸田文(1904~1990 / 小説家・随筆家 幸田露伴の次女 富士山の「崩れ」の名言)(2015.05.11 防災格言)

水上武(1909~1985 / 火山物理学者・理学博士 東京大学名誉教授)(2014.10.13 防災格言)

岡村正吉(1922~2010 / 1977年有珠山噴火時の北海道虻田郡虻田町長)(2012.07.16 防災格言)

下鶴大輔(1924~2014 / 火山学者 火山噴火予知連会長 東京大学名誉教授)(2015.08.10 防災格言)

三島由紀夫(1925~1970 / 作家 『床の間には富士山を―私がいまおそれているもの(1965年)』の名言)(2014.07.07 防災格言)

久保寺章(1926~2004 / 地球物理学者 京都大学名誉教授 日本火山学会会長)(2022.01.24 防災格言)

圓岡平太郎 (中央気象台鹿児島測候所 口永良部島新岳噴火(1931年)報告書)(2015.06.01 防災格言)

石原慎太郎(1932~2022 / 小説家・政治家・東京都知事)(2013.07.22 防災格言)

津村建四朗(1933~ / 地震学者 元地震調査推進本部地震調査委員会委員長)(2013.07.08 防災格言)

横山卓雄[2](1937~ / 地質学者 理学博士 同志社大学名誉教授)(2022.01.17 防災格言)

大竹政和(1939~ / 地震学者 東北大学名誉教授 第4代地震予知連会長)(2014.01.13 防災格言)

『富士山噴火と東海大地震』(木村政昭(琉球大学名誉教授)監修、著者・安恒理(ジャーナリスト)ほか 2001年)「被災時のサバイバルとは」より(2021.11.08 防災格言)

岡田弘(1943~ / 地球物理学者 専門は火山学 北海道大学名誉教授)(2014.09.29 防災格言)

池谷浩(1943~ / 元建設省砂防部長 砂防地すべり技術センター理事長)(2009.08.03 防災格言)

藤井敏嗣(1946~ / 火山学者 東大地震研究所教授 火山噴火予知連会長)(2010.04.19 防災格言)

都司嘉宣(1947~ / 地震学者・専門は地震考古学 理学博士 元東京大学地震研究所准教授)(2013.03.25 防災格言)

立松和平(1947~2010 / 小説家 浅間山噴火の小説「浅間」より)(2010.02.15 防災格言)

菊地正幸(1948~2003 / 地震学者 東京大学教授 リアルタイム地震学を提唱)(2009.11.16 防災格言)

山岡耕春(1958~ / 地震学者 名古屋大学教授 地震火山・防災研究センター長)(2012.04.23 防災格言)

ドナルド・ディングウェル(1958~ / ドイツの火山学者・地球物理学者 ミュンヘン大教授)(2011.02.07 防災格言)

気象庁(2001年7月4日 火山噴火予知連絡会 富士山ワーキンググループ発表より)(2011.01.31 防災格言)

霧島山・新燃岳火山噴火(2011年)を考える(2011.01.28 店長コラム)

![寺田寅彦が室戸台風(昭和9年9月)直後に書いた随筆『天災と国防』から、現代都市を襲う新たな災害についての名言(1878~1935 / 物理学者・随筆家)[今週の防災格言662] 寺田寅彦が室戸台風(昭和9年9月)直後に書いた随筆『天災と国防』から、現代都市を襲う新たな災害についての名言(1878~1935 / 物理学者・随筆家)[今週の防災格言662]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2020/08/ae656bfd79d465d11938265e1faa086a-290x290.png)

![安河内麻吉(関東大震災時の神奈川県知事)が関東大震災の時に遺した名言 [今週の防災格言24] 安河内麻吉(関東大震災時の神奈川県知事)が関東大震災の時に遺した名言 [今週の防災格言24]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2008/04/03f65d441c27059a8ce13f26176800f9-290x290.png)

![福地信世の関東大震災後の地震予知にまつわる名言(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家)[今週の防災格言782] 福地信世の関東大震災後の地震予知にまつわる名言(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家)[今週の防災格言782]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/09/1ab7f2ca34dd7978a22bb23626e747fb-290x290.jpg)

![矢田部良吉(尚今)の新体詩「鎌倉の大仏に詣でて感あり(1882年)」の名言(1851~1899 / 英学者・植物学者・詩人 理学博士 東京大学理学部初代教授)[今週の防災格言781] 矢田部良吉(尚今)の新体詩「鎌倉の大仏に詣でて感あり(1882年)」の名言(1851~1899 / 英学者・植物学者・詩人 理学博士 東京大学理学部初代教授)[今週の防災格言781]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/07/ff82a29d764bae311fd8d60f2ed27361-290x290.jpg)

![青木幹雄が2005年の年初の国会参議院本会議で述べた名言(1934~2023 / 政治家 元内閣官房長官)[今週の防災格言780] 青木幹雄が2005年の年初の国会参議院本会議で述べた名言(1934~2023 / 政治家 元内閣官房長官)[今週の防災格言780]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/06/06f4cd5702dda8ad97b21586d6e4bb03-290x290.jpg)