11月から3月は、年間を通じて火災が特に多い時季として知られています。これには、気象条件や季節の変動が大きく関係しています。冬に入ると気温が大きく下がり、乾燥した空気が増えるため、火の取り扱いによる火災リスクが高まります。特に、暖房器具の使用が増えるこの時期は、使用方法や管理の不手際から火災が起きやすくなっています。

毎年11月9日から1週間に開催される「秋の火災予防運動」は、こうした火災が発生しやすい季節に入るにあたって火災予防意識を高め、家庭や職場で火災に対して備えるよう促すことを目的とした啓発活動です。

過去の大火災から得た教訓

とくに乾燥する冬季は「火の用心の季節」です。

日本の火災に関する記念日は、

-

・秋の全国火災予防運動(11月9日~11月15日)

・文化財防火デー(1月26日)

・春の全国火災予防運動(3月1日~3月7日)

・全国山火事予防運動(令和2年3月1日~3月7日)

・車両火災予防運動(令和2年3月1日~3月7日)

・消防記念日(3月7日)

すべて、11月から3月までの冬季に集中しています。

冬季は、熱源となる火や暖房器具などの使用が増えるとともに、湿度が下がり空気が乾燥した日が続きます。さらには強風が吹くことも多く、11月から3月頃までの時季には、大きな延焼火事が起こりやすい条件が揃っているのです。火災は冬季だけでなく一年中起こりますが、この冬季の期間は、特に火の用心が必要ということです。

大切なのは「初期消火」

火は想像以上に早く燃え広がります。

木造家屋の火災では平均すると全焼にいたるまで20分程度とされています。

しかも、消火器を使って「初期消火」ができる猶予は、一般的に、天井に火が回るまでのわずか6~7分の間とされています。

それを過ぎると、プロの消防士でも、火を消すことは困難なのだそうです。

2016年12月22日に新潟県で発生した「糸魚川大火(焼失家屋144棟、負傷者17人)」では、火元となったラーメン店主に「禁錮3年」という失火単独での求刑としては過去に例のない重い罪が課せられました。

日本には「失火法(失火責任法:失火ノ責任ニ関スル法律)」という法律があり、通常の類焼(もらい火)事例では、火元が失火(過失による火災)だった場合には、損害賠償をしなくても良いとされています(ただし、重過失(重大な過失)の場合は除く)。

しかし糸魚川大火の火元の住人に、過去例のない重い求刑が課された背景には、火をかけたまま店舗近くの自宅に戻って休憩していたという「日頃から火を取り扱う事業者として重過失があった」ことや、結果として大規模延焼となった、という点が重く判断されたようです。

いずれにせよ、火の不始末は誰にでも起り得ることですので、他人事ではありません。

日頃から、火を出さない、ぼやの内に火を消す、と言う心構えが大切なのは言うまでもありません。火の不始末から消火までのタイムリミットは意外と短いことを知り、慌てずに初期消火するために、消火器や消火剤などは事前に準備をしておくと良いでしょう。

糸魚川市大規模火災 被災状況写真(出典:消防庁「平成29年版 消防白書」)

とても怖い火事の延焼

しかし、火災はいくら自分が「火の用心」を気を付けていたとしても、遭ってしまうことがあります。

隣家からの類焼を防ぐことは難しいでしょうし、隣近所からの飛火や延焼も自力で抑えることは困難だからです。

火災の怖さは、自らの失火だけではなく、他所からの延焼・類焼にあることを知りましょう。

科学的には、火が燃え移る延焼の速度は、人が歩く程度の速度と言われており、実はそれほど速くもないそうです。そのため、過去の火災をみると、延焼の度合いが小規模であれば、逃げ遅れる焼死者の数も多くありません。

しかし、過去広い範囲が延焼した大火災では、数多くの人が亡くなられています。

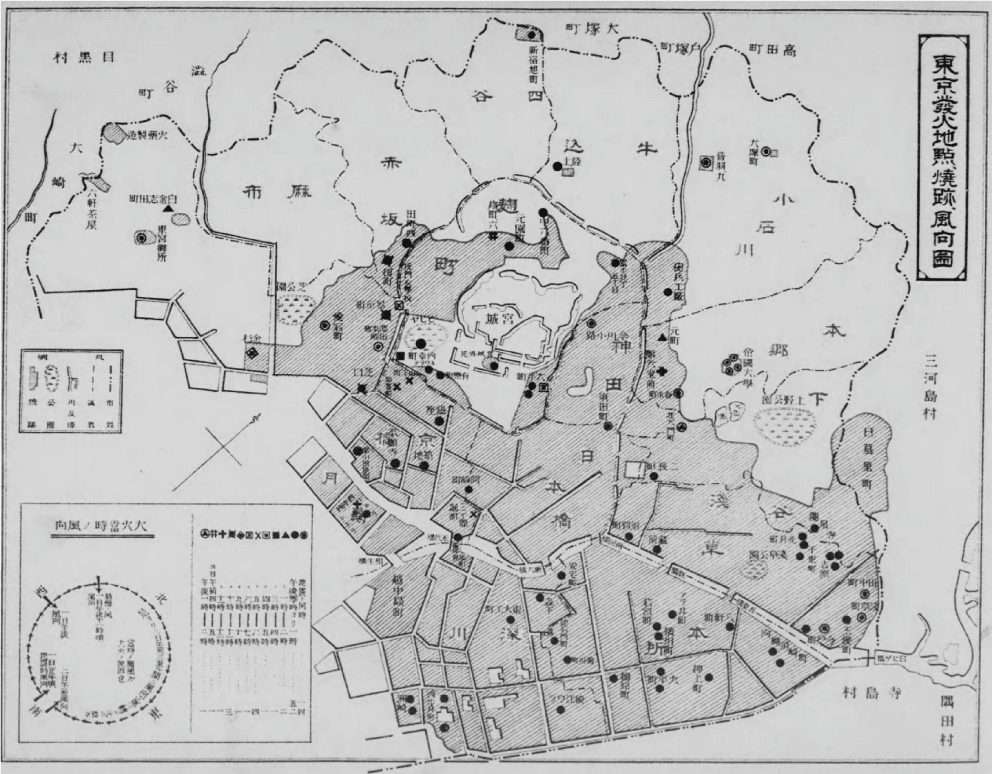

100年前の関東大震災(1923年9月1日)では、地震直後134か所から同時に出火し、57か所がすぐに消し止められましたが、残る77か所で大火災となりました。

震災当日から翌日は能登半島に台風が停滞していたために風が強い日で、東京では折から風速12メートルの強風が吹いていました。

風にあおられた火は瞬く間に延焼していき、当時の旧東京市の総面積79.4平方kmのうち34.7平方km(43.6%)が類焼し、震災予防調査会調査で火災による焼死者は52,178名にのぼりました。

日本橋区(現在の中央区)、京橋区(現在の中央区)、浅草区(現在の台東区)、本所区(現在の墨田区)、神田区(現在の千代田区)、深川区(現在の江東区)ではほとんどの市街地が焼失しています。関東大震災は、大地震により大火災となった複合災害でした。

こういった大火災のことを「大火(たいか)」と呼んだりします。

関東大震災大火 東京発火地点、焼跡、風向図(出典:内田茂文著「大正大震大火之記念」大正12年)

「大火」とは何か?

大火というのは、一般的には、広い範囲にわたって多くの家が燃えた大規模な火事という災害のことを言うようです。ただ、大火には、どのくらいの規模で燃えたら大火になるといった、明確な定義や基準が実はありません。

こういった基準を設けるのが難しいのは、立場や内容によって見方や解釈も変わってくるからです。

例えば、火災保険の立場だと、支払金額の低い田舎の大火事と、支払金額が高くなる大都市や大会社の工場火災などの方が大火になるかもしれません。焼損面積だけを見たとしても、一つの学校や数千坪の工場火災は、数百戸の家が燃えるよりも延焼面積が広く大火となるかもしれませんし、巨大都市の100戸の火災よりどこかの村落の10戸の火災のが大火となるやもしれません。

しかしながら「定義」や「基準」のようなものが無いと統計上の不都合も生じます。ですので業界によっては便宜的な定義も定められているようです。

消防白書では、建物の焼損面積が33,000平米(1万坪)以上の火災を言うといいます。

損害保険料率算定会では、焼失した建物が50戸以上だったら一応「大火」という扱いで調査がされるのだといいます。

米国防火協会(NFPA)では、大火(conflagration)の定義を「とても困難な作業」と前置きしながら「相当の区域にわたって多数の建物が焼失した火災を大火とするが、例えば、工場火災のように焼失建物数や損害程度が相当であってもその様な火災を“大火”に当てはめるのは適当ではない」としています。

農業気象学者の中原孫吉博士は、1953年(昭和28年)の日本損害保険協会の会報誌「予防時報 第15号」で、便宜的に100戸以上の家屋焼失があった火災を「大火」として統計をまとめ強風と大火の関係を研究しました。結論としては「要するに台風時の大火も、他の火災の例と同じく、湿度と風速の両方面より片付けられる問題ではなかろうか」と結び、通常の火災と同じく空気が乾いていて風が強いと大火になるかも…と至極当前な結論を述べています。

苦労してまとめた割に、ちょっと気の毒な論文でした。

過去に起った大火災

「火事と喧嘩は江戸の華」と言われるように、たびたび東京は大火事に見舞われました。

1657年の「明暦の大火(振袖火事)(焼損400町、大名屋敷500余、旗本屋敷770余、死者10万人)」、1772年の「明和の大火(目黒行人坂の火事)(焼損934町、死者1万4700人、行方不明者4000人超)」、「文化の大火(丙寅の大火)(焼損530町、焼失家屋12万6000戸、死者1200人)」を 江戸三大大火 と呼びます。

余談ですが、江戸時代の京都の三大大火は、1708年の「宝永の大火(焼失家屋1万351戸)」、1788年の「天明の大火(焼失家屋3万6797戸、死者1800人)」、1864年の「元治の大火(どんどん焼け)(焼失家屋2万7517戸、死者340人)」と言われています。

そして昭和の時代以降も、ときどき大火が発生しております。

地震から発生した大火災などの複合災害を除いた100戸以上が一度に燃えた大火をざっと書き出すと…

-

1934年3月21日に北海道「函館大火(焼失家屋1万1105戸、死者2166人)」

1947年4月20日、長野県「飯田大火(焼失家屋3742戸、死者3人)」

1952年4月17日、鳥取市「鳥取大火(焼失家屋5228戸、死者3人)」

1954年9月26日、北海道「岩内大火(焼失家屋3298戸、死者38人)」

1955年10月1日、新潟市「新潟大火(焼失家屋972戸、行方不明者1人)」

1956年9月10日、富山県「魚津大火(焼失家屋1583戸、死者5人)」

1961年5月29日、岩手県「三陸大火(焼失家屋1000戸、死者5人)」

1965年1月11日、伊豆大島「大島大火(焼失家屋584棟418戸、死者なし)」

…等々ありましたが、

1976年10月29日、山形県「酒田大火(焼失家屋1774棟、死者1人)」

を最後に、その後「大火」と名が付くような大火災はしばらく発生していませんでした。

しかし、つい最近ですが、

2016年12月22日、新潟県糸魚川市で「糸魚川大火(焼失家屋144棟、負傷者17人)」

が発生しています(強風による大規模火災で被災者生活再建支援法が適用された史上初の事例)。

糸魚川大火は、たった一軒のラーメン屋からの火が、強風に煽られ近隣の144軒の家々に燃え広がって大火となりました。

消防車235台、のべ1,887人が消火にあたりましたが、火を消し止めるには至りませんでした。

昔よりも耐震耐火の建築技術が進み、消防組織が機能するようになった現代とはいえ、気象条件によっては火の勢いを止めるのがいかに難しいかを物語った事例と言えるでしょう。

酒田大火(出典:酒田市「目でみる酒田市史」1978年)

まとめ

私たちは、高度に発展した現代社会では「昔のように百軒もの家が燃えるような大規模火災は起こらない」と考えがちですが、火災は条件さえ整ってしまえば例え現代であっても、2016年の糸魚川大火や、1995年の阪神淡路大震災(神戸市長田区で大火災となったほか震災全体で7000棟以上が焼失)のように、時に大きな災害へと発展します。

火災は一瞬で生活を奪い去ることもあるため、日ごろからの備えが非常に重要です。

![開高健(1930~1989 / 作家)のエッセイ『旅行、上等の女、自然―ペンへの栄養分(1982年)』などに記した地震予知の名言 [今週の防災格言205] 開高健(1930~1989 / 作家)のエッセイ『旅行、上等の女、自然―ペンへの栄養分(1982年)』などに記した地震予知の名言 [今週の防災格言205]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2011/11/bb3459ec385958cb6a06d680a1a232aa-290x290.jpg)

![福地信世の関東大震災後の地震予知にまつわる名言(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家)[今週の防災格言782] 福地信世の関東大震災後の地震予知にまつわる名言(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家)[今週の防災格言782]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/09/1ab7f2ca34dd7978a22bb23626e747fb-290x290.jpg)

![矢田部良吉(尚今)の新体詩「鎌倉の大仏に詣でて感あり(1882年)」の名言(1851~1899 / 英学者・植物学者・詩人 理学博士 東京大学理学部初代教授)[今週の防災格言781] 矢田部良吉(尚今)の新体詩「鎌倉の大仏に詣でて感あり(1882年)」の名言(1851~1899 / 英学者・植物学者・詩人 理学博士 東京大学理学部初代教授)[今週の防災格言781]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/07/ff82a29d764bae311fd8d60f2ed27361-290x290.jpg)

![青木幹雄が2005年の年初の国会参議院本会議で述べた名言(1934~2023 / 政治家 元内閣官房長官)[今週の防災格言780] 青木幹雄が2005年の年初の国会参議院本会議で述べた名言(1934~2023 / 政治家 元内閣官房長官)[今週の防災格言780]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/06/06f4cd5702dda8ad97b21586d6e4bb03-290x290.jpg)