のジャワ島のガルングン火山噴火(1982年)についての名言 [今週の防災格言734]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/bousaikakugen.jpg)

『 このように近いところでの火山噴出物の厚さは五メートル以上であり、植物は枯れ、人が転ぶと肺のなかに火山灰がはいって窒息するのだという。 』

横山卓雄[2](1937~ / 地質学者 理学博士 同志社大学名誉教授)

格言は共著「日本の古代 2 列島の地域文化 森浩一編(中央公論社 1986年)」の「第5章 気候の変動と災害との戦い」より。

曰く―――。

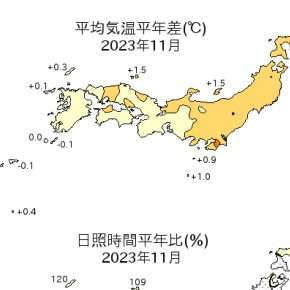

一九八二年の春から夏にかけて、ジャワ島のガルングン火山が約半月ごとに大爆発をくりかえした。

私はガルングン火山から五〇キロ西方のバンドン市で実際の降灰を経験した。その時の様子を日記から紹介してみよう。一九八二年八月二十六日

六時 起床、すでに夜があけて明るい。

七時 あたりが暗くなる。その時は食事中であったが、どんどん暗くなる。

八時 真黒、まったく深夜と同じである。急にサーと音がきこえて火山灰が降り始める。最初に直径一ミリほどの粒子が落ちて来る。新聞紙で受けるとザーと音がする。五分程で終わり、あとは細かい灰が降って来る。

九時半 ほのかに明るくなってきた。(ホテルの)外は灰塵で大変である。ミニバスは走っている。道路は自動車が灰をまきあげるのでものすごいほこりである。

九時五十分~十時 みるみる明るくなってくる。降灰はまだ続いていて、降灰量は多くなってきた。現時点では火山灰の厚さは五ミリほどである。

十時十五分 明るくなってしまったが、降灰はまだ続いている。空を見上げると灰の流れがみえるが、灰が目に入って痛い。表を歩くと灰の上に足跡がつく。

この爆発によって五十人ほどの人が死亡したという。しかし、死亡したのはほとんど五十歳以上の人のみで、しかも火口から五キロ以内の地域のことであった。このように近いところでの火山噴出物の厚さは五メートル以上であり、植物は枯れ、人が転ぶと肺のなかに火山灰がはいって窒息するのだという。この日の午後はホテルの従業員たちが外まわりを掃除していたが、まず樹木をゆすり灰を落として竹ぼうきで掃くわけである。火山灰の降灰が完全に終わったのは翌日の朝であった。このような大爆発が一九八二年には春から十五回以上くりかえされたのであるから、仮に静かな水底で降灰する火山灰を受けていたら、一〇センチ以上の厚さがたまったと推定される。火口から五〇キロはなれたバンドン市でもそうであるから、より東方の火山に近いところでは五〇センチ~一メートルの火山灰に全地表面がおおわれたことになる。もちろん火山灰を除去するのはたいへんであったが、その後、農業ができなくなるような大ダメージはなかった。

横山卓雄(よこやま たくお)先生は、地質学・第四紀学・自然史学などの研究を専門とする地質学者(理学博士)。

同志社大学山岳会名誉会員でもあり、日本各地はもとより、西アジア、東南アジアを中心に欧米など約20ヶ国で精力的な学術調査フィールドワークを行ない、1984年に琵琶湖が移動する湖であるという現在の定説「琵琶湖移動説」を発表。また、半世紀以上も日本史の定説だった「京都を流れる鴨川は平安京造営で造られた人工河川(鴨川つけかえ説)」を京都盆地の地質の入念な調査によって1988年に否定するなど多くの業績で知られ、2020年には長年の研究により勲三等瑞宝章を叙勲された。

1937年中国東北地方の長春生まれ。京都大学理学部、京都大学大学院卒業。1988年同志社大学工学部教授、1996年同志社大学理工学研究所教授を経て現在、同志社大学名誉教授。

天然記念物深泥池保全・活用委員会委員長、滋賀県産業廃棄物最終処分場調査委員会副委員長、京都府公害審査委員、香芝市文化財審議会委員、財団法人古代学協会・古代学研究所研究員などを歴任。

主な著書に「平安遷都と鴨川つけかえ」(1988年)、「移動する湖、琵琶湖」(1995年)、「あなたの下にも活断層」(1995年)、「京都の自然史―京都・奈良盆地の移りかわり」(2004年)、「世界遺産ポンペイ崩壊の謎を解く」(2007年)、「京都の自然ふしぎ見聞録」(2010年)など。

■「火山」に関連する防災格言内の記事

寺田寅彦(1935年の浅間山噴火)の名言「正しく怖がる」(2009.03.02 防災格言)

大プリニウス(AD23~AD79 / 古代ローマ帝国の博物学者・政治家・軍人)(2021.03.15 防災格言)

小プリニウス(AD61~AD112 / 古代ローマ帝国の文人・政治家)(2009.07.01 防災格言)

イタリア トーレ・デル・グレコ市モットー(Torre del Greco’s motto)(2013.03.11 防災格言)

チャールズ・ダーウィン(1809~1882 / イギリスの自然科学者)(2014.04.21 防災格言)

ポール・クローデル(1868~1955 / フランスの劇作家 詩人 外交官)(2012.12.17 防災格言)

アルフレッド・ウェゲナー(1880~1930 / ドイツの気象学者・地球物理学者 「大陸移動説(1912年)」を提唱)(2021.10.25 防災格言)

幸田文(1904~1990 / 小説家・随筆家 幸田露伴の次女 富士山の「崩れ」の名言)(2015.05.11 防災格言)

水上武(1909~1985 / 火山物理学者・理学博士 東京大学名誉教授)(2014.10.13 防災格言)

岡村正吉(1922~2010 / 1977年有珠山噴火時の北海道虻田郡虻田町長)(2012.07.16 防災格言)

下鶴大輔(1924~2014 / 火山学者 火山噴火予知連会長 東京大学名誉教授)(2015.08.10 防災格言)

三島由紀夫(1925~1970 / 作家 『床の間には富士山を―私がいまおそれているもの(1965年)』の名言)(2014.07.07 防災格言)

圓岡平太郎 (中央気象台鹿児島測候所 口永良部島新岳噴火(1931年)報告書)(2015.06.01 防災格言)

石原慎太郎(1932~ / 小説家・政治家・東京都知事)(2013.07.22 防災格言)

津村建四朗(1933~ / 地震学者 元地震調査推進本部地震調査委員会委員長)(2013.07.08 防災格言)

横山卓雄[2](1937~ / 地質学者 理学博士 同志社大学名誉教授)(2022.01.17 防災格言)

大竹政和(1939~ / 地震学者 東北大学名誉教授 第4代地震予知連会長)(2014.01.13 防災格言)

『富士山噴火と東海大地震』(木村政昭(琉球大学名誉教授)監修、著者・安恒理(ジャーナリスト)ほか 2001年)「被災時のサバイバルとは」より(2021.11.08 防災格言)

岡田弘(1943~ / 地球物理学者 専門は火山学 北海道大学名誉教授)(2014.09.29 防災格言)

池谷浩(1943~ / 元建設省砂防部長 砂防地すべり技術センター理事長)(2009.08.03 防災格言)

藤井敏嗣(1946~ / 火山学者 東大地震研究所教授 火山噴火予知連会長)(2010.04.19 防災格言)

都司嘉宣(1947~ / 地震学者・専門は地震考古学 理学博士 元東京大学地震研究所准教授)(2013.03.25 防災格言)

立松和平(1947~2010 / 小説家 浅間山噴火の小説「浅間」より)(2010.02.15 防災格言)

菊地正幸(1948~2003 / 地震学者 東京大学教授 リアルタイム地震学を提唱)(2009.11.16 防災格言)

山岡耕春(1958~ / 地震学者 名古屋大学教授 地震火山・防災研究センター長)(2012.04.23 防災格言)

ドナルド・ディングウェル(1958~ / ドイツの火山学者・地球物理学者 ミュンヘン大教授)(2011.02.07 防災格言)

気象庁(2001年7月4日 火山噴火予知連絡会 富士山ワーキンググループ発表より)(2011.01.31 防災格言)

霧島山・新燃岳火山噴火(2011年)を考える(2011.01.28 店長コラム)

![西川杏太郎が阪神淡路震災の時に残した格言(1929~2023 / 美術史家 東京文化財研究所名誉研究員)[今週の防災格言474] 西川杏太郎が阪神淡路震災の時に残した格言(1929~2023 / 美術史家 東京文化財研究所名誉研究員)[今週の防災格言474]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/224372b710b3941513f92f1d03f3b978-290x290.jpg)

![久我徹が阪神淡路大震災の時に残した格言(元博報堂関西支社長)[今週の防災格言73] 久我徹が阪神淡路大震災の時に残した格言(元博報堂関西支社長)[今週の防災格言73]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/bousaikakugen-290x290.jpg)

![福地信世の関東大震災後の地震予知にまつわる名言(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家)[今週の防災格言782] 福地信世の関東大震災後の地震予知にまつわる名言(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家)[今週の防災格言782]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/09/1ab7f2ca34dd7978a22bb23626e747fb-290x290.jpg)

![矢田部良吉(尚今)の新体詩「鎌倉の大仏に詣でて感あり(1882年)」の名言(1851~1899 / 英学者・植物学者・詩人 理学博士 東京大学理学部初代教授)[今週の防災格言781] 矢田部良吉(尚今)の新体詩「鎌倉の大仏に詣でて感あり(1882年)」の名言(1851~1899 / 英学者・植物学者・詩人 理学博士 東京大学理学部初代教授)[今週の防災格言781]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/07/ff82a29d764bae311fd8d60f2ed27361-290x290.jpg)

![青木幹雄が2005年の年初の国会参議院本会議で述べた名言(1934~2023 / 政治家 元内閣官房長官)[今週の防災格言780] 青木幹雄が2005年の年初の国会参議院本会議で述べた名言(1934~2023 / 政治家 元内閣官房長官)[今週の防災格言780]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/06/06f4cd5702dda8ad97b21586d6e4bb03-290x290.jpg)