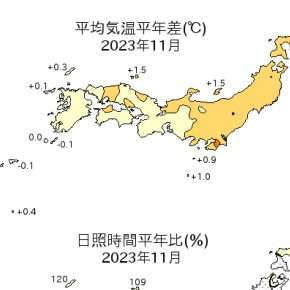

![釈雲照律師が『将来之宗教』に記した名言(1827~1909 / 幕末明治期の真言宗僧侶)[今週の防災格言218]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/5d2fc61ad49c4e7b9cc47f4a4786dfe6.png)

『 感応がなければ賢者が病気を癒すことも出来ぬ。 』

釈雲照(1827~1909 / 真言宗僧侶 明治維新後に戒律主義「十善会」発足)

「感応(かんのう)」とは「加持(かじ)」の意味。

「加持」とは御仏の加護という意味の仏教用語。

幕末から明治に真言宗の基礎を確立した僧侶が釈雲照(しゃくうんしょう)律師である。明治維新後に戒律主義を提唱、目白新長谷寺(しんちょうこくじ=現目白不動尊)に戒律学校・目白僧園を設立、また那須野に雲照寺、備中宝島寺に連島僧園を開設し、この3つを三僧園とし清僧の養育にあたり、会報誌『十善法窟』『法の母』を発刊した。自らも戒律を厳守する清浄な生活姿勢や崇高なその人格に、山県有朋、伊藤博文、大隈重信、山岡鉄舟、澤柳政太郎など当事の著名な政治家、財界人、学者らが帰依し教えを請うた。

晩年、日露戦争戦死者の供養で、中国東北部や朝鮮半島など各地に渡り巡錫(じゅんしゃく)された。

西洋化する社会を憂い「神・儒・仏」の三道一貫の精神を柱とした国民教育の場として徳教学校設立運動を行うが、志半ばの1909(明治42)年4月13日に83歳で遷化された。

格言は「将来之宗教」(1903(明治36)年 新仏教徒同志会編)より。

釈雲照律師曰く―――。

病人がどうか治して貰いたい、この人ならば治るだろう、医者の方もどうか治してやりたいという情がある。この間の感応がなければ病気は治るものではない

と説明されている。

■「宗教」「僧侶」に関連する防災格言内の記事

釈迦(紀元前5世紀頃 / 仏教の開祖)(2011.12.19 防災格言)

旧約聖書『伝道者の書』第1章9節より(2009.11.23 防災格言)

旧約聖書『創世記』41章より(2011.12.26 防災格言)

空海・弘法大師(774~835 / 平安時代の僧侶 真言宗開祖)(2011.10.31 防災格言)

最澄・伝教大師(767~822 / 平安時代の僧侶 天台宗開祖)(2008.07.28 防災格言)

源為憲(生年不詳~1011 / 平安時代中期の文学者 正五位下・美濃守)(2018.03.05 防災格言)

慈円(1155~1225 / 鎌倉時代初期の天台宗僧侶 歌人)(2014.03.17 防災格言)

無住(1227~1312 / 鎌倉時代の臨済宗僧侶 『沙石集』『雑談集』著者)(2014.08.25 防災格言)

一遍(1239~1289 / 鎌倉時代中期の僧侶・一遍上人 時宗の開祖)(2016.04.25 防災格言)

ヴェルナー・ロレヴィンク(1425~1502 / ドイツの修道士(カルトジオ会)・神学者)(2020.08.10 防災格言)

ルイス・フロイス(1532~1597 / ポルトガル出身のカトリック司祭 イエズス会宣教師)(2013.05.27 防災格言)

ブレーズ・パスカル(1623~1662 / フランスの数学者・哲学者・キリスト教神学者)(2021.02.08 防災格言)

松尾芭蕉(1644~1694 / 江戸前期の俳人 俳聖 紀行文『おくのほそ道』)(2010.12.20 防災格言)

釈雲照(1827~1909 / 真言宗僧侶 明治維新後に戒律主義「十善会」発足)(2012.02.13 防災格言)

レフ・トルストイ(1828~1910 / 帝政ロシアの小説家・思想家 ロシア文学を代表する文豪)(2022.03.21 防災格言)

渡辺南隠(1834~1904 / 幕末明治期の臨済宗僧侶 禅僧として白山道場を開単)(2010.08.16 防災格言)

南条文雄(1849~1927 / 仏教学者・真宗大谷派僧侶 日本初の文学博士)(2016.10.10 防災格言)

道重信教(1856~1934 / 僧侶 増上寺法主(第79代)・浄土宗大僧正)(2018.10.22 防災格言)

佐治実然(1856~1920 / 宗教家 日本ユニテリアン協会会長 平民社相談役)(2010.03.15 防災格言)

ミカエル・A・ステシエン(1857~1929 / 在日宣教師・ルクセンブルグの神父・キリシタン研究者)(2020.12.21 防災格言)

釈宗演(1860~1919年 / 明治・大正期の臨済宗僧侶 鎌倉建長寺派・円覚寺派管長 臨済宗大学長)(2022.10.17 防災格言)

内村鑑三[1](1861~1930 / 宗教家・伝道者 キリスト教無教会主義の創始者)(2014.12.29 防災格言)

内村鑑三[2](1861~1930 / 宗教家 キリスト教思想家・評論家 キリスト教無教会主義の創始者)(2022.10.31 防災格言)

新渡戸稲造(1862~1933 / 農学者・教育者・法学者 東京女子大初代学長)(2012.11.12 防災格言)

ジョージ・サンタヤナ(1863~1952 / スペイン系アメリカ人の哲学者・詩人・小説家)(2021.03.01 防災格言)

清沢満之(1863~1903 / 宗教家・真宗大谷派僧侶 哲学者・思想家)(2016.09.12 防災格言)

河口慧海(1866~1945 / 黄檗宗僧侶 仏教学者 日本人初のチベット入境者)(2011.09.26 防災格言)

夏目漱石(1867~1916 / 小説家 英文学者 代表作『吾輩は猫である』等)(2012.04.09 防災格言)

北村透谷(1868~1894 / 詩人・文芸評論家 25歳の若さで自殺)(2019.06.10 防災格言)

鈴木大拙(1870~1966 / 思想家・仏教学者 大谷大学名誉教授 文化勲章(1949年))(2022.04.25 防災格言)

戸川秋骨(1870~1939 / 英文学者・随筆家 慶應義塾大学教授)(2016.02.15 防災格言)

出口王仁三郎(1871~1948 / 宗教家・芸術家 新宗教「大本」教祖の一人)(2020.11.02 防災格言)

石川成章(1872~1945 / 地質学者・地球科学者 僧侶・真宗大谷派参事 京都帝大講師)(2022.01.03 防災格言)

小野村林蔵(1883~1961 / 札幌北一条教会牧師 日本基督教会指導者 日本キリスト教会創立者)(2022.11.07 防災格言)

奥谷文智(1883~1974 / 宗教家 天理教加納分教会長 機関紙「道之友」記者)(2011.11.28 防災格言)

九条武子(1887~1928 / 歌人・慈善活動家 関東大震災で罹災)(2021.09.13 防災格言)

賀川豊彦(1888~1960 / キリスト教社会運動家・作家 イエス団創始者)(2014.10.20 防災格言)

橋本徹馬(1890~1990 / 政治評論家・政治活動家・思想家・著述家 「紫雲山地蔵寺」初代住職で水子供養運動創唱者)(2020.10.12 防災格言)

山田恵諦(1895~1994 / 天台宗僧侶 第253世天台座主)(2012.04.02 防災格言)

立花大亀(1899~2005 / 臨済宗僧侶 京都大徳寺派最高顧問 大亀宗雄)(2013.09.23 防災格言)

安田理深(1900~1982 / 仏教学者・浄土真宗大谷派僧侶 私塾「相応学舎」主宰)(2022.05.16 防災格言)

佐藤初女(1921~2016 / 福祉活動家 森のイスキアを主催)(2019.10.28 防災格言)

瀬戸内寂聴(1922~2021 / 作家・天台宗尼僧 文化勲章(2006年) 本名・晴美)(2021.11.15 防災格言)

司馬遼太郎(1923~1996 / 作家・評論家 代表作『梟の城(直木賞)』など)(2015.01.12 防災格言)

高木慶子(1936~ / カトリックのシスター 聖トマス大教授 生と死を考える会全国協議会会長)(2009.06.15 防災格言)

丸茂湛祥(1940~2020 / 日蓮宗僧侶・宗教心理学者・日本画家)(2013.08.05 防災格言)

草地賢一(1941~2000 / 牧師 国際ボランティア学会創設者 PHD協会総主事)(2011.08.29 防災格言)

アン・タイラー(1941~ / 米国の人気小説家 ピュリッツァー賞(1988年))(2018.05.28 防災格言)

![ヘルムート・トリブッチが著書『動物は地震を予知する』に記した格言(ドイツの自然科学者)[今週の防災格言227] ヘルムート・トリブッチが著書『動物は地震を予知する』に記した格言(ドイツの自然科学者)[今週の防災格言227]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/bousaikakugen-290x290.jpg)

![北畠親房が遺した時の災難にかかわる名言(南北朝時代の公卿で後醍醐天皇の重臣 『神皇正統記』著者)[今週の防災格言390] 北畠親房が遺した時の災難にかかわる名言(南北朝時代の公卿で後醍醐天皇の重臣 『神皇正統記』著者)[今週の防災格言390]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2014/04/a701bfaa25c37cd5a4c0f4298748b2b2-290x290.png)

![福地信世の関東大震災後の地震予知にまつわる名言(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家)[今週の防災格言782] 福地信世の関東大震災後の地震予知にまつわる名言(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家)[今週の防災格言782]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/09/1ab7f2ca34dd7978a22bb23626e747fb-290x290.jpg)

![矢田部良吉(尚今)の新体詩「鎌倉の大仏に詣でて感あり(1882年)」の名言(1851~1899 / 英学者・植物学者・詩人 理学博士 東京大学理学部初代教授)[今週の防災格言781] 矢田部良吉(尚今)の新体詩「鎌倉の大仏に詣でて感あり(1882年)」の名言(1851~1899 / 英学者・植物学者・詩人 理学博士 東京大学理学部初代教授)[今週の防災格言781]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/07/ff82a29d764bae311fd8d60f2ed27361-290x290.jpg)

![青木幹雄が2005年の年初の国会参議院本会議で述べた名言(1934~2023 / 政治家 元内閣官房長官)[今週の防災格言780] 青木幹雄が2005年の年初の国会参議院本会議で述べた名言(1934~2023 / 政治家 元内閣官房長官)[今週の防災格言780]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/06/06f4cd5702dda8ad97b21586d6e4bb03-290x290.jpg)