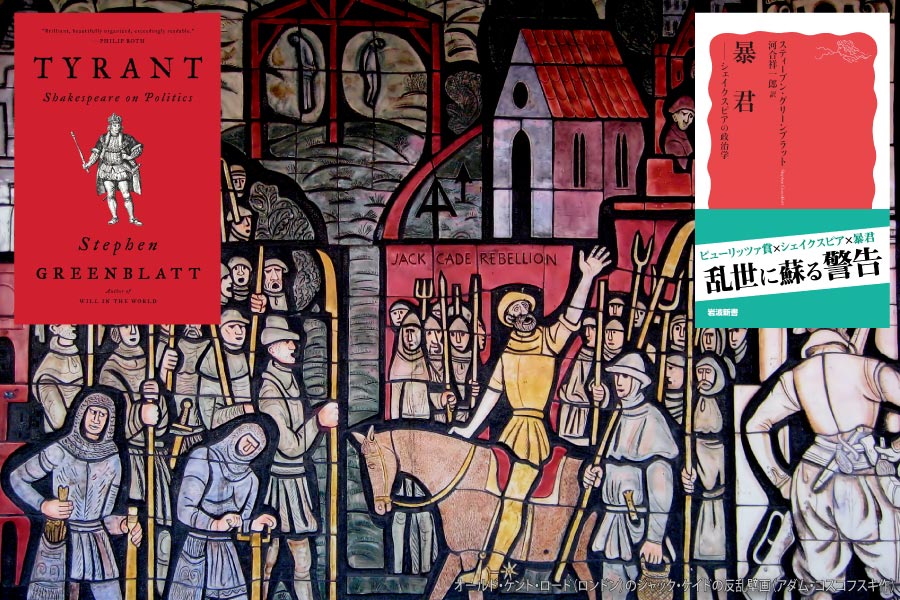

余り裕福でない家庭に生まれ、KGB中佐からロシア連邦大統領となったプーチン大統領は、それから20年以上経た今、「独裁者」と評されるほどのロシアの絶対的権力者に上り詰めました。そして、今年(2022年)2月24日には、突然ロシア軍をウクライナへ侵攻させて戦争をはじめましたが、欧米諸国をはじめとする国際社会の強烈な反発を招きました。ウクライナ情勢は混迷を深めています…。今回の秋山進氏のシリーズ連載「リスクの本棚」は、 米国ピューリッツァー賞を受賞した文化研究者であるスティーブン・グリーンブラットの著書『暴君 -シェイクスピアの政治学-』を取り上げて頂きました。

連載・リスクの本棚~リスクに関わる名著とともに考える~vol.20

スティーブン・グリーンブラット

『 暴君 -シェイクスピアの政治学- 』(2018年)

現代の暴君を、シェイクスピアをもとに考える

著者のスティーブン・グリーンブラッドはシェイクスピア研究の世界的大家である。本書(原著)はトランプ現象の起こった後の2018年に出版された。

Tyrant: Shakespeare on Politics (英語版) |

現代の暴君を思い浮かべながら読むと面白すぎる書である。さらには、著者のガイダンスのもと、シェイクスピアの記述を下敷きに現代の暴君たちのヒストリーを探ると意外な事実を発見したりもする。地政学的分析による合理的な説明が不能なときは、シェイクスピアの心理的な観察眼を頼りに考えたほうが、より妥当性の高い推論ができそうに思える。

ジョン・ケイドのMake England Great Again!

暴君―シェイクスピアの政治学 (岩波新書) |

なぜ明らかに問題のある人物、危険なまでに衝動的で、邪悪なまでに狡猾で、真実を踏みにじるような人物が大衆から支持され、統治者になってしまうのか。シェイクスピアは、暴君によって社会が崩壊するさまを注意深く観察し、遠く異国や遥か過去の出来事に仕立て上げ演劇の形で提示した。

「ヘンリー六世」三部作では、ポピュリストであるジョン・ケイドが大衆を手玉に取る姿が描かれる。

ケイドは、真実などくそくらえと、好き放題にいろんな話をでっちあげる。異様な自信に満ち、この大言壮語のデマゴーグは幻想の世界に入っていく。

普通なら、公的人物のあからさまな嘘や度をこした無知はありえず、政治家としての資格を失う。ところが、ケイドのとんでもない暴言、過ち、あからさまな虚言はまったく問題とされない。むしろ群衆は、個人的な信用など重視せず、契約を無視し、約束を破ることを評価するのだ。それはケイドが彼らの仲間と思われているからである。

ケイドの熱烈な支持者にとっては、選良を選ぶ代表選挙制度も重要な意味はない。そんなもので、“自分たち”が代表されたことなどないのだ。

ケイドは言う。「腰抜けどもがイングランドを迷わせる前は、イングランドはその力で敵を震え上がらせていたのであり、あのすばらしい屈強なイングランドを今こそ取り返さなければならない」と。そして、イングランドをふたたび偉大(グレート)にしようと言う。

どうやって?彼は直ちに群衆に教える。――教育を攻撃するんだ、教育のあるエリートが人民を裏切ってきたのだ。この裏切り者どもは全員裁いてやらなきゃならん。

伝統的なエリート政治家や知識階級の人たちは大衆の敵なのだ。彼らがどれだけケイドを馬鹿にしたところで、ケイドの一派は消えない。ケイドは大衆を蜂起させ、イングランド政府に対して反乱を起こしたが簡単にねじ伏せられた。しかし、うまくいっていないことのすべての責任を、既存の支配層になすりつけて人気を得るケイドのような人間はいつの時代も現れうるのである。

暴君とは「支配」を喜ぶ者である

「リチャード三世」では暴君の特色を見事に描写する。

際限のない自意識、法を破り、人に痛みを与えることに喜びを感じ、強烈な支配欲を持つ人物。病的にナルシストであり、この上なく傲慢だ。なんでもやれると思い込み、自分には資格があるとグロテスクに信じている。怒鳴って命令するのが好きで、命令を実行しようと手下どもが走り回るのを見るのに無上の喜びを感じる。絶対的忠誠を期待するが、自分は人に感謝することなどできない。

さらに、法を憎んでおり、法を破ることに喜びを感じる。法は邪魔だからだ。法があるのは皆のためだが、皆のためなど暴君にとってはどうでもよいことである。

興奮するのは、支配の喜びだ。いわば、ガキ大将、いじめっ子なのだ。すぐにカッとなり、邪悪なやつは殴り倒す。ほかの人が縮こまって、震え、痛みに顔を歪めるのを見て喜ぶ。人の弱みを握るのに長けており、嘲笑と侮辱が巧みである。そうすると、同じように残酷な喜びに惹かれる追従者たちが寄ってくる。とは言え、暴君の足元にも及ばない連中だ。暴君が危険だとわかっていても、追従者たちは彼がゴールへ進むのを助け、最高の権力を握らせるのである。

その心理について、シェイクスピアは性的快楽の代わりとして権力を求めるという代替的なモデルを提示している(これですべて説明できるとまで言っていないが)。暴君的な権力への渇望と、性的に抑圧され傷ついたことのあいだには重要な関係があるというのだ。

とくに、幼い頃の経験――自分は醜いという思春期の不安や、ほかの子からひどくからかわれたことや、あるいはそれ以前の乳母や産婆の反応――とりわけ、母親が我が子を愛さない、あるいは愛せない、という傷ついた経験が権力の渇望に関係するのではないかと考えている。

現在の暴君たちのなかにも、母親との関係を決して明らかにしない者もいる。なんらかのトラウマのようなものがある可能性は高い。

暴君には、事実や証拠などどうでもよい。自分が非難しているだけで十分なのだ。誰かが裏切り、嘲り、こちらをスパイしていると王が言えば、そうに違いないのだ。反対する者は嘘つきか愚か者だ。かりに誰かの意見を求めるようなふりをしても、意見などほしいわけではない。暴君が本当に求めているのは忠誠であるが、誠実、名誉、責任を伴う忠誠ではない。暴君が求める忠誠とは、暴君の意見を臆面もなく直ちに承認し、暴君の命令を躊躇なく実行することだ。ワンマンの被害妄想の自己愛的な支配者が、公務員と席をともにして忠誠を求めるとき、国家は危険なこととなる。

そして、暴君は思慮深い者をそばに置こうとしない。

「あいつは本を読みすぎる。/よく観察していて、人の行動の/裏を読む」(ジュリアス・シーザー)。

そんな連中は、周りにいてほしくないのだ。かくして暴君は裸の王様になり、現実を見失う。

ではなぜ、そんな問題のある人間が王位に就けるのか。

それは、まわりにいる人間たちがそれぞれ同じように自滅的な反応をしてしまうがゆえだとシェイクスピアは示唆している。

まず、暴君がそれほど悪くはないと思ってしまう連中がいる。とんでもない嘘つきでいろいろな悪事を働いたことは承知しても、それがどれほどひどいかを簡単に忘れてしまう人達だ。彼らは尋常でないことを尋常なこととして受け容れてしまう。

悪党が権力の座に就く際に、甘い汁を吸ってやろうと企む悪い連中もいる。

そして、本来情報通で暴君の問題をよくわかっているはずの政治関係者が、自分も同様に犯してきた罪の意識から混乱し、最も危険な嘘がどこにあるのかわからなくなる。そして、もっともリスクの高い、その悪党を王座に就けるなどというありえない選択をしてしまう。

そして、国家は危険な状況に進んでいくことになる。

マクベスに見る性的不安

王位についたらついたで、不安から逃れられないのが暴君である。人によっては、強い男であらねばならないという強迫観念に襲われる。「マクベス」はそのような王であった。

暴君は何らかの性的不安に突き動かされているということだ。自分が男であることを示さなければならないという強迫観念、不能への恐怖、自分が十分に魅力的ないし力強いと思われないのではないかという執拗な懸念、失敗への不安。だからこそ、いばりちらしたり、いやらしい女性嫌悪を発揮したり、発作的に暴力をふるったりする。

そして、弱みは見せられない。

鏡を覗き込んで、王は、自分を実物よりも大きく見ている。「どこをとっても王だ」

虎や熊を手なずける姿を大衆に見せていた暴君もいた。

「ここまで血の川に浸りきったら、もはや先に進みたくなくとも/今更引き返せぬ、渡りきるのみだ」

国家が情緒不安定で衝動的で報復的な暴君の手に落ちれば、普通の調整機能はほとんど働かなくなる。分別ある忠告は無視され、重要な異議申し立ては払いのけられる。こうなるともうどうしようもない。

暴君を倒せるのは、普通エリート階級であり、エリート階級から倒さざるを得ない不正な為政者が生れ、やがては倒される。

シェイクスピアは、もともとは一般人が暴君に対する防波堤になりうるとは信じていなかった。一般人は、スローガンでやすやすと操られ、脅しが利き、つまらない贈与で収賄されてしまうから、自由の守り手としては頼りないと思っていたのだ。

ところがリア王の名もなき召し使いには、まさに暴君に対応する民衆の本質が備わっている。この男は黙って見守ることを拒むのだ。

まともさを回復する最良のチャンスは、普通の市民の政治運動にあるとシェイクスピアは考えるようになった。暴君の支持を強要されてもじっと黙っている人々や、囚人に拷問を加える邪悪な主人を止めようとする召し使い、経済的な正義を求める餓えた市民である。

抑圧されても決して消えない人々の人間的精神によって暴君は倒されるのだ、とシェイクスピアは考えた。ただ歴史はそのようなときもあったが、そうはならないときもあった。暴君の自然死を待たなければならなかった社会にあっては、何千万人もの犠牲者が出たこともある。私たちは暴君の出現とその制御について、残念なことに21世紀になった今でもまだ適切な方法を持ち合わせていないのである。

評者:秋山 進(あきやま・すすむ)

1963年、奈良県生まれ。京都大学経済学部卒。リクルート入社後、事業企画に携わる。独立後、経営・組織コンサルタントとして、各種業界のトップ企業など様々な団体のCEO補佐、事業構造改革、経営理念の策定などの業務に従事。現在は、経営リスク診断をベースに、組織設計、事業継続計画、コンプライアンス、サーベイ開発、エグゼクティブコーチング、人材育成などを提供するプリンシプル・コンサルティング・グループの代表を務める。国際大学GLOCOM客員研究員。麹町アカデミア学頭。

主な著書に『「一体感」が会社を潰す』(PHP研究所)、『それでも不祥事は起こる』『転職後、最初の1年にやるべきこと』(日本能率協会マネジメントセンター)、『社長!それは「法律」問題です』(日本経済新聞出版)などがある。

【関連リンク】

・プリンシプル・コンサルティング・グループ:https://www.principlegr.com/

・麹町アカデミア:http://k-academia.co.jp/

![福地信世の関東大震災後の地震予知にまつわる名言(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家)[今週の防災格言782] 福地信世の関東大震災後の地震予知にまつわる名言(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家)[今週の防災格言782]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/09/1ab7f2ca34dd7978a22bb23626e747fb-290x290.jpg)

![矢田部良吉(尚今)の新体詩「鎌倉の大仏に詣でて感あり(1882年)」の名言(1851~1899 / 英学者・植物学者・詩人 理学博士 東京大学理学部初代教授)[今週の防災格言781] 矢田部良吉(尚今)の新体詩「鎌倉の大仏に詣でて感あり(1882年)」の名言(1851~1899 / 英学者・植物学者・詩人 理学博士 東京大学理学部初代教授)[今週の防災格言781]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/07/ff82a29d764bae311fd8d60f2ed27361-290x290.jpg)

![青木幹雄が2005年の年初の国会参議院本会議で述べた名言(1934~2023 / 政治家 元内閣官房長官)[今週の防災格言780] 青木幹雄が2005年の年初の国会参議院本会議で述べた名言(1934~2023 / 政治家 元内閣官房長官)[今週の防災格言780]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/06/06f4cd5702dda8ad97b21586d6e4bb03-290x290.jpg)