「雹」というと、新聞やテレビでもニュースとして取り上げられることもあるため、名前だけは知っているけど詳しくは知らないという人も多いのではないでしょうか。

なんとなく、「氷のようなものが空から降ってくるというのはわかるけど、霰(あられ)とは違いがあるの?」「降っているところを見たことがないし大丈夫じゃないの?」など、様々な疑問があることと思います。今回は、そんな雹の危険性と対策について紹介していきます。

そもそも雹(ひょう)って何?

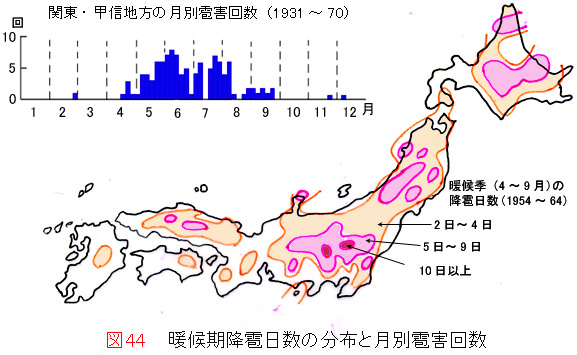

龍ヶ崎市「雹(ひょう)の被害は北関東で最も多い」より: https://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/anzen/bousai/bousai_yomimono/bousai/2013081503207.html

実は、雹には厳密な決まりがあり、直径5㎜以上の氷の塊が雹(ひょう)と定義されています。これよりも小さい、直径5㎜未満の氷の塊を霰(あられ)と言います。

(気象庁HPより:https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/kousui.html)

では、雹が氷の塊ということは冬期にしか降らないのでしょうか?

これも誤解されることが多いのですが、雹が発生しやすい季節は初夏と言われています。

コトバンクHPより: https://kotobank.jp/word/%E9%9B%A8-27399

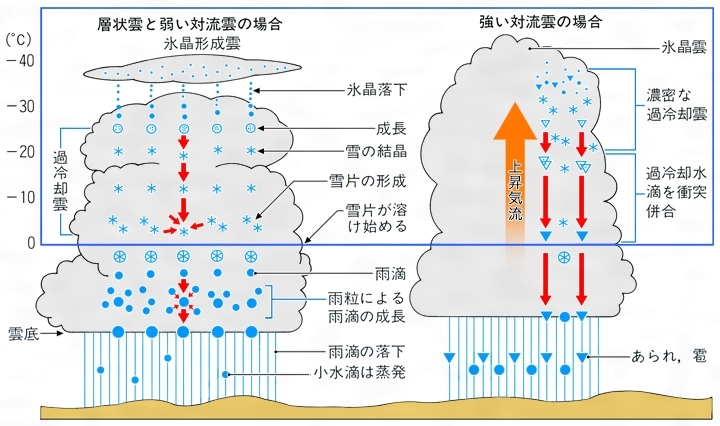

なぜなら、夏になると地表の温度は高く、上空には冷たい空気がある状態になっているからです。そこへ上昇気流が発生し、積乱雲を発達させていきます。通常ならば、雲のなかで発生した氷は地表に落ちていく途中過程で水へと変わり、地表へ雨となって降り注ぎます。

しかし、積乱雲のなかでは氷の粒が落ちにくく、周りの氷の粒とぶつかることで氷の塊へと姿を変えてしまいます。

そうすると、最終的には積乱雲のなかの上昇気流でも支えきれないほどの大きさになり、地表へ氷の塊として落下してしまうのです。これが雹が発生するメカニズムとなります。

どんな被害があるの?

雨とは違い、氷の塊である雹は物理的な損傷を引き起こします。

なかでも、身近な被害として自動車の損傷が挙げられます。

無数の小さな雹が降ってくるだけでなく、なかには手のひら以上に大きなものが降ってくることもあるため、ボディへの傷や窓ガラスの破損など大きな損傷を被ります。

保険会社によっては雹による被害も天災として保障の対象範囲としているため、一度自身の保険を確認してみてはいかがでしょうか。

また、巨大な雹が降ってくることもあるため、打ちどころが悪いと人命に関わる怪我をしてしまう場合もあるということを改めて認識しておく必要があります。

世界中で報告される雹被害

雹による被害は世界中で報告されており、2019年に入った現在も多数の深刻な被害が発生しています。

たとえば、2019年6月には中央ヨーロッパの各地で10cm以上の雹が降り注ぎ、自動車だけでなく建造物やインフラにまで被害が及びました。

また、同時期にメキシコでは未明から降り注いだ雹が明け方までに2m近く降り積もり、200近くの民家やオフィスが被害を受けました。

日本では2019年5月に東京都内でゲリラ豪雨が観測された際、大粒の雹が降ってきていたと報告もされています。

ところで、雹はどれだけ大きくなるのでしょうか。歴史を振り返ると史上最大級の大きさの雹は日本で降っていたことが確認されています。1917年(大正6年)の埼玉県熊谷町(現在の熊谷市)における雹被害で、直径29.6cm・重さ3.4kgと、カボチャ大の雹が降ったと記録されています。

雹から身を守るために

私たちの人命にも関わる雹から身を守るためにはどうしたら良いのでしょうか?

実は雹が降るときにはいくつかの兆候が確認されています。

「巨大な積乱雲の発生・突然空が暗くなる・雷の光や音が確認できる・冷たい風が吹く・大粒の雨が降り出す」などの兆候を確認した場合は、屋内など安全な場所に移動するなど注意が必要です。もし、雹が降らなかったとしても、これらは雷を伴う雨の兆候とも一致するために警戒する必要性があります。

では、実際に雹が降り出しらどうすれば良いのでしょうか?

日本において雹が降る時間は10分程とされていますので、建物の軒下や屋内など身を守ることのできる場所へ避難して、雹をやり過ごしましょう。

傘を持っていたとしても破ける可能性があり、風の影響で真上ではなく真横から雹が降ってくる可能性もあります。また、数m先を見通せないほどに雹が降ることも珍しくありません。

万が一、近くに建物がない場合にはカバンや上着で頭部を守りながら、木の下(※雷を伴う場合は除く)や岩の陰、車や塀の脇など少しでも身を隠せる場所でやり過ごすようにしてください。

まとめ

雹というものは自動車や建造物への被害だけでなく、大きさによっては人命を奪うこともある天災です。

とくに発生を予知することが難しいため、少しでも前述した兆候を感じ取った場合は安全な場所へと避難するように心がけてください。

夏場には雷や雨に警戒することが多いですが、同じように雹も危険なものであると認識し、万が一の対応を覚えておくようにしましょう。

![福地信世の関東大震災後の地震予知にまつわる名言(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家)[今週の防災格言782] 福地信世の関東大震災後の地震予知にまつわる名言(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家)[今週の防災格言782]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/09/1ab7f2ca34dd7978a22bb23626e747fb-290x290.jpg)

![矢田部良吉(尚今)の新体詩「鎌倉の大仏に詣でて感あり(1882年)」の名言(1851~1899 / 英学者・植物学者・詩人 理学博士 東京大学理学部初代教授)[今週の防災格言781] 矢田部良吉(尚今)の新体詩「鎌倉の大仏に詣でて感あり(1882年)」の名言(1851~1899 / 英学者・植物学者・詩人 理学博士 東京大学理学部初代教授)[今週の防災格言781]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/07/ff82a29d764bae311fd8d60f2ed27361-290x290.jpg)

![青木幹雄が2005年の年初の国会参議院本会議で述べた名言(1934~2023 / 政治家 元内閣官房長官)[今週の防災格言780] 青木幹雄が2005年の年初の国会参議院本会議で述べた名言(1934~2023 / 政治家 元内閣官房長官)[今週の防災格言780]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/06/06f4cd5702dda8ad97b21586d6e4bb03-290x290.jpg)