【2022年3月1日~3月31日】

今月の防災・危機管理ニュース

ピックアップ13選

- 【宮城・福島で震度6強】震源地から遠い首都圏でも208万戸の大規模停電が発生、初の“電力需給ひっ迫警報”(死者4人、重軽傷241人、住家被害3,032棟) [2022/03/16]

- 【日向灘など地震長期評価】政府の地震調査委、日向灘、南西諸島で新たにM8クラスの大地震が発生する可能性を公表 [2022/03/25]

- 【日本海溝・千島海溝地震】大型地震対策で政府の中央防災会議が注意喚起、北海道~東北沖の日本海溝・千島海溝地震対策の報告書を公表 [2022/03/22]

- 【東日本大震災11年】約2万2200人が犠牲となった東日本大震災の発生から3月11日で11年が経ちました [2022/03/11]

- 【ウクライナ危機(インフレ、コロナ禍)】4月からあらゆるものが続々値上げラッシュに、日本の家計を直撃 [2022/02/24~継続中]

- 【コロナ禍】3月22日、政府の「まん延防止等重点措置」が全面解除…その後、東京の感染1万人に迫る [2022/03/30]

- 【北朝鮮ミサイル問題】北朝鮮が今年11回目の新型弾道ミサイル発射…1時間以上飛行、岸防衛相「次元の異なる脅威」[2022/03/24]

- 【アメリカの国家防衛戦略】バイデン政権初の「国家防衛戦略(NDS)」を発表、ロシアを中国に続く脅威に [2022/03/28]

- 【防災拠点自動車駐車場】災害時の応急対策の防災拠点に「道の駅」や高速道路のサービスエリア・パーキングエリア、計478箇所を指定 [2022/03/25]

- 【河川防災ステーション】新たに秋田県秋田市・雄物川、大阪府摂津市・淀川、熊本県玉名市・菊池川の3整備計画を発表 [2022/03/25]

- 【気候変動監視レポート2021】

気象庁で「気候変動監視レポート2021」が公表されました [2022/03/29] - 【火山噴火】北硫黄島近海で海底火山が噴火?、7000メートルの高さまで噴煙か [2022/03/28]

- 【海上自衛隊】新型潜水艦「たいげい」就役、潜水艦22隻体制に増強へ [2022/03/09]

【地震】

震源地から遠い首都圏でも208万戸の大規模停電が発生、初の“電力需給ひっ迫警報”(死者4人、重軽傷241人、住家被害3,032棟)

3月16日(水曜日)23時36分、福島県沖の深さ57kmを震源とするマグニチュード7.4の地震が発生し、宮城県登米市・蔵王町、福島県国見町・相馬市・南相馬市の合計5市町村で最大震度6強を、宮城県石巻市・名取市や福島県福島市、二本松市など26市町村で震度6弱を観測したほか、宮城・福島・岩手・山形・青森・秋田・茨城・栃木・新潟の9県でも震度5弱以上の強い揺れを記録し、北海道から九州までの日本全国で震度1以上の有感となった。宮城県と福島県の沿岸に津波注意報が発表され、宮城県石巻港などで最大0.3mの津波を観測し、注意報は翌午前5時にすべて解除された。

地震の発生後、東北地方を中心に火力発電所12基、水力発電所24か所が安全確認などのため緊急停止したことから、東北電力管内の東北5県で最大約14万8100戸が停電した。東京電力管内では送配電網に大きな被害はなかったものの「ブラックアウト(全電源喪失)」を防ぐため一部地域を意図的に停電させる安全装置が働き、関東などの1都8県で最大約208万5430戸が大規模停電したが、翌3月17日22時までに全て解消した。断水も発生し、岩手、宮城、福島、埼玉、千葉の5県で水道管の損傷や緊急遮断弁の作動により最大69,999戸が断水となったが、3月21日までに全戸解消した。

この地震で、東北新幹線「やまびこ223号」が福島―白石蔵王で脱線、一時乗客乗員78人が車内に取り残された。また、東京電力福島第二原子力発電所内で、冷却ポンプの停止や火災報知機の誤作動、使用済み核燃料プールへの接続タンクの水位低下がみられたが、大きなトラブルとはならなかった。

この地震から2日後の3月18日(金曜日)深夜には岩手県沖の陸側プレート内部の深さ18kmでマグニチュード5.6の地震が発生し、岩手県野田村で震度5強の揺れが観測された。16日の地震は海側プレート内部で起きたもので、震源は約260キロ離れている。気象庁は「2つの地震を結びつける原因は考えにくい」としている。

NHK > ニュース特設 宮城・福島で震度6強(ニュース時系列表示)

NHK > 【詳報】宮城・福島で震度6強 被害状況は(2022/03/17)

地震調査研究推進本部 地震調査委員会 > 2022年3月16日福島県沖の地震の評価(2022/03/17)

内閣府(災害情報) > 福島県沖を震源とする地震に係る被害状況等について

気象庁(報道発表) > 令和4年3月16日23時36分頃の福島県沖の地震について(2022/03/17)

総務省消防庁 > 令和4年03月16日 福島県沖を震源とする地震による被害及び消防機関等の対応状況(第16報)(2022/03/28)

JAMSTEC(海洋研究開発機構) > 【コラム】3月16日夜に発生した福島県沖の地震:11年も続く東北地方太平洋沖地震の影響(2022/03/18)

日本経済新聞 > 岩手で震度5強、16日の地震との関連「考えにくい」(2022/03/19)

気象庁(報道発表) > 令和4年3月18日23時25分頃の岩手県沖の地震について(2022/03/19)

読売新聞 > 初の「電力逼迫警報」で節電呼びかけ…真冬並みの冷え込み予想、東電管内9都県対象(2022/03/22)

読売新聞 > 東電管内の電力使用率100%突破、綱渡りの状況続く…東北電管内7県にも「警報」発令(2022/03/22)

【日向灘など地震長期評価】

政府の地震調査委、日向灘、南西諸島で新たにM8クラスの大地震が発生する可能性を公表

3月25日、政府の地震調査委員会(委員長・平田直東京大教授)で南海トラフ巨大地震の想定震源域に隣接する日向灘や南西諸島などで新たにM8クラスの巨大地震3タイプが起き得るとする「長期評価」が公表されました。「日向灘」では初めて、M8クラスの大地震が発生する可能性があるとされ(発生確率は不明)ました。日向灘は、南海トラフ巨大地震(紀伊半島~四国沖等)の一部として発生想定されてもいましたが、今回の想定では、日向灘だけを震源とする場合についてのもので、特にこの場所でのM8クラスの巨大地震はこれまでは想定されていませんでした。M8以外に、日向灘でのM7.0~7.5程度の今後30年以内の地震発生確率は80%程度としています。

また、沖縄・与那国島周辺のM7クラスは30年以内で90%以上の高確率とされました。

それ以外には、鳥取~長崎沖の日本海南西部については30年以内でM7クラスの確率「8~13%」とされ、活動間隔が数千年以上ともなる活断層としては高い確率とのことです。

日テレNEWS > 日向灘や南西諸島でも巨大地震発生の可能性 M8クラスの地震の長期評価を見直し~地震調査委員会(2022/03/25)

読売新聞 > 日向灘と南西諸島海溝で予想される地震、最大M8に引き上げ…政府の地震調査委(2022/03/25)

地震調査研究推進本部 地震調査委員会 > 海溝型地震の長期評価 > 日向灘及び南西諸島海溝周辺の地震(2022/03/25更新)

【日本海溝・千島海溝地震】

大型地震対策で政府の中央防災会議が注意喚起、北海道~東北沖の日本海溝・千島海溝地震対策の報告書を公表

昨年末に中央防災会議で、日本海溝北部と千島海溝をそれぞれ震源とする巨大地震で死者が日本海溝(M9.1)で最大19万9千人、千島海溝(M9.3)で最大10万人に上ると推計されたのを受け、政府の中央防災会議の作業部会(日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対策検討ワーキンググループ)で3月22日、北海道~東北沖の日本海溝・千島海溝を震源とする巨大地震の対策をまとめた報告書が公表されました。寒冷地での被害が想定されることから、氷点下の気温や積雪といった特有の条件を踏まえた備蓄や避難の考え方を示した。政府は今後、報告書を踏まえて対策の指針となる基本計画の見直しを進めるとしています。

NHK > 日本海溝 千島海溝で想定される巨大地震で国の検討会が報告書(2022/03/22)

NHK(災害列島) > 千島海溝・日本海溝 被害想定 死者約19万9000人(2021/12/28)

読売新聞 > 日本海溝・千島海溝地震 寒冷地での避難 想定…車で移動/防寒着備蓄(2022/03/22)

読売新聞 > 日本海溝の巨大地震、津波の死者最大19・9万人…中央防災会議が被害想定(2021/12/21)

河北新報 > 津波死「8割減」へ提言 日本・千島海溝の巨大地震対策(2022/03/22)

河北新報 > 東北・北海道で死者19万9000人想定 日本海溝・千島海溝地震(2021/12/22)

内閣府 > 日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の対策について報告書(本文)

内閣府 > 日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の対策について報告書(説明資料)

内閣府 > 日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対策検討ワーキンググループのページ(議事録)

【東日本大震災11年】

約2万2200人が犠牲となった東日本大震災の発生から3月11日で11年が経ちました

災害関連死を含めると約2万2200人が犠牲となった東日本大震災の発生から3月11日で11年が経ちました。震災10年を区切りとして政府主催の追悼式典は2021年に終了し、宮城県、岩手県、福島県の被災地域でも式典を継続する自治体と、献花台の設置に留めるなど式典を取りやめたり縮小する自治内など発生10年目を境に対応が分かれました。発災直後の避難者は約47万人。仮設住宅などの入居は最大で約12万4000戸に及びましたが、11年経た今(2022年2月現在)も3万8139人が避難生活を続けています。

日本経済新聞 > 東日本大震災11年、被災地のいまの姿は 連載まとめ読み(2022/03/12)

読売新聞 > [連載・東日本大震災11年]東側の震源域「アウターライズ」に新たな活断層、「対」になる巨大地震に警戒(2022/03/07)

読売新聞 > [連載・東日本大震災11年]東側の震源域「アウターライズ」に新たな活断層、「対」になる巨大地震に警戒(2022/03/07)

【ウクライナ危機、インフレ、コロナ禍】

4月からあらゆるものが続々値上げラッシュに、日本の家計を直撃

今年に入りガソリン、電気、ガスや食料品などあらゆるものが値上げされ、4月以降も多くの産業分野で値上げが予定されている。これまでの値上げはコロナ禍による世界的な生産・物流の停滞と、原油価格上昇などに起因する値上げだったが、2月24日のロシア軍によるウクライナ侵攻以降、各国が打ち出したSWIFT(国際銀行間通信協会)からの締め出しなどロシアに対する経済制裁に伴って、資源国であるロシアからのエネルギーと穀物の輸入停滞リスクにより、より広範囲な物価上昇の影響が懸念されている。そんな中で、資源のほとんどを輸入に頼る日本の「円安」が加速しており、3月28日には外国為替市場で対ドルの円相場が一時、1ドル=125円台と2015年8月以来の円安水準に下落するなど、円安と資源高による輸入物価の押し上げが心配される。

ロイター > コラム:日本経済に痛撃、資源高騰による貿易赤字拡大と円安のスパイラル=佐々木融氏(2022/03/14)

マネーポストWEB > ロシアとウクライナの小麦輸出は世界全体の3割 パン・麺類の値上げ確実(2022/03/14)

マネーポストWEB > 小麦大幅値上げで注目される「米粉」 普及の鍵は生産量拡大と低コスト化(2022/03/28)

朝日新聞 > 4月から暮らしどう変わる 広がる値上げ、チーズも電気も 減る年金(2022/03/30)

東京新聞 > コンビニ、スーパーの定番も…2022年、値上げされる食品や必需品【一覧】(2022/03/30)

Yahoo!ニュース > 4月から“値上げラッシュ”…「価格据え置き」「全品半額以下」 家計救う“節約術”(2022/03/31)

DIAMOND > 「悪い円安」が値上げラッシュに追い打ち、日本経済が実力不足に陥った真相(2022/03/29)

東洋経済 > ウクライナ、インフレ、コロナ…日本経済の今後:世界的な変化だけではない日本低迷の根本原因(2022/03/28)

【コロナ禍】

3月22日、政府の「まん延防止等重点措置」が全面解除…その後、東京の感染1万人に迫る

新型コロナウイルスの感染拡大を抑えていた日本、中国、韓国やベトナムなどのアジア諸国で感染が急拡大している。また、規制が大幅に緩和されつつあるドイツやオーストリアなど欧州各国でも3月に入りオミクロン株亜種BA.2による感染が再拡大している。いずれもワクチンの効果もあり死亡率は低いが感染者数は高水準で推移している。

東京新聞 > オミクロン亜型「BA.2」が38%超に急増 東京都のモニタリング会議で報告 感染再拡大に警戒呼び掛け(2022/03/24)

東洋経済 > ヨーロッパで再び「感染拡大」が意味すること:暴れ始めたオミクロン亜種にアメリカは警戒(2022/03/24)

朝日新聞 > 感染急増の上海、一転ロックダウン 香港ではゼロコロナにほころび?(2022/03/28)

ロイター > アジアの新型コロナ感染者が1億人突破、「BA.2」急増(2022/03/30)

読売新聞 > 国内で新たに5万3761人コロナ感染…都内では10歳未満の男児死亡(2022/03/30)

読売新聞 > コロナ感染者、37都道府県で前週上回る…官房長官「リバウンドか注視」(2022/03/31)

読売新聞 > コロナワクチン、5~11歳の接種進まず…開始1か月で5%(2022/03/31)

読売新聞 > 小池都知事が首相に「コロナ禍からの出口戦略」要求…首相は逆に「4回目接種の対応」求める(2022/03/31)

【北朝鮮ミサイル問題】

北朝鮮が弾道ミサイルと思われる飛翔体を発射…今年11回目

北朝鮮は、3月に入り3回、今年に入り11回目の弾道ミサイル発射実験を繰り返した。3月5日(最高高度約550km程度、距離約300km程度を飛翔)、3月16日(失敗)、3月24日(約71分飛翔し、北海道渡島半島の西方約150kmの日本海(EEZ)内に落下。飛翔距離は約1,100km、また最高高度は6,000kmを超えると推定)。24日の弾道ミサイルはICBM級弾道ミサイル「火星15」を大きく超える高度で飛翔し、アメリカも射程に入る新型ICBM級弾道ミサイルとされる。これを受け3月24日、岸防衛大臣とオースティン米国防長官が電話会談を行い「北朝鮮による一連の弾道ミサイルの発射は、関連する国連安保理決議に違反するものであり、特に、24日のICBM級弾道ミサイルの発射は、両国にとって深刻なものである」ことで一致した。

読売新聞 > 北の飛翔体、高度20キロ手前で空中爆発し失敗か…米空軍は偵察機で警戒(2022/03/16)

日テレ > 北朝鮮が弾道ミサイル発射 “1時間以上飛行”新型「火星17」か…(2022/03/24)

日テレ > 北の新型ICBM 岸防衛相「次元の異なる脅威」(2022/03/25)

読売新聞 > G7外相、北ミサイル発射非難の共同声明…「無謀な行為は予測不能なリスクもたらす」(2022/03/26)

読売新聞 > 北ミサイル「火星17」は発射直後に爆発、8日後に新型と偽り「火星15」打ち上げか…韓国国防省(2022/03/29)

【アメリカの国家防衛戦略】

バイデン政権初の「国家防衛戦略(NDS)」を発表、ロシアを中国に続く脅威に

米国防総省は3月28日、国防の方向性などを示す戦略文書「国家防衛戦略」の概要をバイデン政権として初めて発表した。中国を「最重要の戦略的競争相手」と位置付けた上で、ロシアを中国に続く脅威とし、同盟国と連携して対抗するとした。米本土を防衛し、同盟国・有志国への戦略的攻撃を抑止すると打ち出した。その次に欧州でのロシアへの対応を挙げた。

CNN > バイデン米政権、国防予算を4%増の100兆円に 中ロに対抗(2022/03/29)

読売新聞 > 米の国家防衛戦略、ロシアは中国に続く「深刻な脅威」と位置付け…必要なら「紛争に勝つ用意」(2022/03/29)

【防災拠点自動車駐車場】

災害時の迅速な応急対策のための防災拠点として「道の駅」や高速道路のサービスエリア・パーキングエリア、計478箇所を指定

今年3月に道路法等が改正され、広域災害応急対策の拠点となる防災機能を有する「道の駅」や「高速道路のサービスエリア・パーキングエリアの自動車駐車場」を防災拠点自動車駐車場として指定する制度が創設されました。災害時において、広域的な災害応急対策を迅速に実施するための拠点を確保することが重要であることを踏まえ、地域防災計画等に位置づけられた「道の駅」や高速道路のサービスエリア・パーキングエリアの自動車駐車場を「防災拠点自動車駐車場」として指定しました。全国の道の駅332箇所、サービスエリア・パーキングエリア146箇所の計478箇所が指定されました。

【河川防災ステーション】

新たに秋田県秋田市・雄物川、大阪府摂津市・淀川、熊本県玉名市・菊池川の3整備計画を発表

西日本豪雨などを教訓に、水害時の防災活動拠点として全国で整備が進められている「河川防災ステーション」に、新たに(1)秋田県秋田市 雄物川「秋田地区河川防災ステーション」、(2)大阪府摂津市 淀川 「鳥飼地区河川防災ステーション」、(3)熊本県玉名市 菊池川「元玉名地区河川防災ステーション」の3つを整備することが発表されました。2022年度に設計作業に着手されますが、完成時期や総事業費は未定。河川防災ステーションは、浸水などの被害を軽減するため国が各地で整備を進めている。土砂やコンクリートブロックといった緊急用資材を備蓄。緊急車両の格納庫やヘリポート、災害発生時の活動拠点となる建物を併設する。

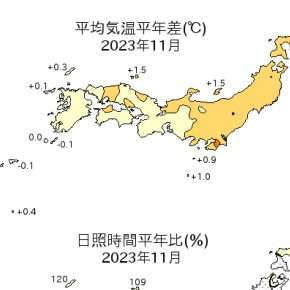

【気候変動監視レポート2021】

気象庁で「気候変動監視レポート2021」が公表されました

2021年の日本と世界における大気、海洋等の観測及び監視結果等を、「気候変動監視レポート2021」として公表しました。2021年の日本の年平均気温の基準値からの偏差は+0.61℃で、1898年の統計開始以降、3番目に高い値となりました。第1位は2020年、第2位は2019年であり、基準値よりも高い偏差となる年が続いています。「気候変動監視レポート」は、社会・経済活動に影響を及ぼす気候変動に関して、我が国と世界の大気、海洋等の観測及び監視結果に基づいた最新の科学的な情報・知見をまとめた年次報告で、1996年より刊行されているもの。

【火山噴火】

北硫黄島近海で海底火山が噴火、7000メートルの高さまで噴煙

3月27日午後、小笠原諸島・北硫黄島の西約7kmの海底火山「噴火浅根」が噴火しました。気象庁では周辺海域に噴火警報を発表し、噴石や噴煙、軽石などの浮遊物への注意を呼びかけました。小笠原諸島では昨年2021年8月に南硫黄島近くの海底火山「福徳岡ノ場(ふくとくおかのば)」が噴火し、大量の軽石が沖縄県や伊豆諸島などに漂着する被害が出た。3月31日のFNN記事では専門家の意見として「噴火浅根の噴火ではなく、活火山ではない北硫黄島の噴火の可能性」を指摘しています。読売新聞でも3月28日午後に現場の北硫黄島周辺を飛行したが、噴火のタイミングに合わず噴煙や海面の変色などの異常は見られなかったとの報道もされていました。

読売新聞 > 北硫黄島近海で海底火山が噴火、7000mの高さまで噴煙(2022/03/28)

FNN > 【独自】「『噴火浅根』が噴火した根拠ない」専門家が指摘 噴火したのは活火山ではない『北硫黄島』か(2022/03/31)

【海上自衛隊】

新型潜水艦「たいげい」就役、潜水艦22隻体制に増強へ

3月9日、海上自衛隊の新型潜水艦「たいげい」が就役しました。これにより中国の海洋進出を念頭にした防衛力強化のため、政府が目標として掲げてきた潜水艦を16隻から22隻に増強する計画が完了。たいげいは神奈川県の横須賀基地に配備され、日本周辺の警戒監視に当たります。

![福地信世の関東大震災後の地震予知にまつわる名言(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家)[今週の防災格言782] 福地信世の関東大震災後の地震予知にまつわる名言(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家)[今週の防災格言782]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/09/1ab7f2ca34dd7978a22bb23626e747fb-290x290.jpg)

![矢田部良吉(尚今)の新体詩「鎌倉の大仏に詣でて感あり(1882年)」の名言(1851~1899 / 英学者・植物学者・詩人 理学博士 東京大学理学部初代教授)[今週の防災格言781] 矢田部良吉(尚今)の新体詩「鎌倉の大仏に詣でて感あり(1882年)」の名言(1851~1899 / 英学者・植物学者・詩人 理学博士 東京大学理学部初代教授)[今週の防災格言781]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/07/ff82a29d764bae311fd8d60f2ed27361-290x290.jpg)

![青木幹雄が2005年の年初の国会参議院本会議で述べた名言(1934~2023 / 政治家 元内閣官房長官)[今週の防災格言780] 青木幹雄が2005年の年初の国会参議院本会議で述べた名言(1934~2023 / 政治家 元内閣官房長官)[今週の防災格言780]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/06/06f4cd5702dda8ad97b21586d6e4bb03-290x290.jpg)