春一番と聞いて皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。

昔のアイドルが好きな方であればキャンディーズのヒット曲である“春一番”と答える方もいるかもしれません。お笑い好きの方であればアントニオ猪木のモノマネをされていた芸人の“春一番”と答えるかもしれません。もしくは“春一番”が吹いて「そろそろ春が訪れるんだな」と考えられるかもしれません。

このように人によって様々な認識を持つ“春一番”という言葉ですが、今回は天気予報などで強い風として取り上げられる “春一番”についてフォーカスしたいと思います。

また、この“春一番”が実際は災害のリスクを持っているということを認識している方はどれだけいるでしょうか。春一番の危険性についても併せて見ていきたいと思います。

そもそも春一番とは

春一番と聞いて、春に吹く風と思われるかもしれませんが、実際には条件がしっかりと設けられています。

関東地方の春一番は、下記の事項を基本として総合的に判断して発表されています。

- 立春から春分までの期間に限る。(2月4日頃から3月21日頃)

- 日本海に低気圧がある。低気圧が発達すればより理想的である。

- 関東地方に強い南風が吹き気温が上がる。

具体的に東京ではこのような条件になります。

- 最大風速が8.0メートル以上

- 風向が西南西~南~東南東

- 前日より気温が高い

この条件を満たした場合に春一番が発表されます。そのため、エリアや年によっては春一番が観測されない場合もあり、直近の10年では2012年、2015年に関東地方で春一番は観測されませんでした。

また、東北地方や北海道、そして沖縄などの南西諸島では春一番が吹くことはありません。

秋田地方気象台HPによると

| 「東北でもこのような風が吹くことはありますが、その後に北西からの季節風が吹き、冬に逆戻りするために春一番とは言いません。これは北海道も同じです。沖縄など南西諸島でも春一番の発表はされていませんが、これは日本海側の低気圧により吹く南風がそれほど強くならないためです。」 |

と記載されております。

ではこの春一番はなぜ危険なのでしょうか。

春一番の危険性

前日より気温が高いことが春一番が吹く条件でもあるように、その日はぽかぽか陽気になりますが、翌日以降は寒さが戻るケースがあります。

「寒の戻り」などとも言いますが、気温の変化によって体調を崩される方も出てくる恐れがありますので、春一番が吹いた翌日は気温などを確認し、服装に注意する必要があります。

最大風速が8.0メートル以上という条件も春一番にはありますが、2019年には2倍以上の強烈な風が吹きつけた地域もありました。最大瞬間風速は東京都が14.2メートル、千葉市が16.5メートル、横浜市が16.7メートルと観測されています。

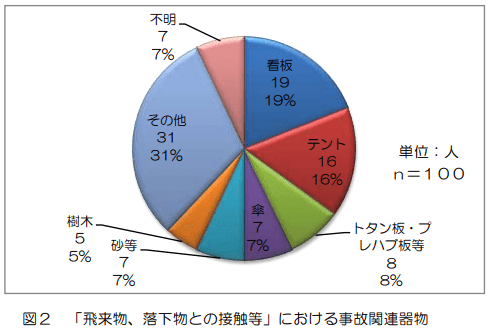

強風の影響で歩行中などにバランスを崩したり、飛来物や落下物などと接触してケガをするケースなどもありますので、注意が必要です。

海上であれば海がしけて船が転覆したり、突風によって釣り人が海中へ転落するといった事故も起こりやすくなります。

3月であればカレイやスズキ、クロダイなどが釣れますが、釣りなどに夢中になりすぎずに海の状況をしっかりと確認するようにしなければなりません。

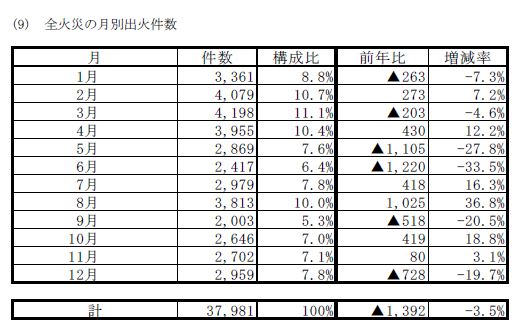

また、春一番は乾燥した風が強く吹き付けるため、火災の危険性も高まります。2018年の統計で一番火災が発生した件数が多かったのが3月になりますので、この時期の乾燥した強風には注意が必要です。

そしてもう1つ忘れてはいけないのが雪崩です。

1972年3月20日には春一番による雪崩と暴風雨によって18名が死亡、6名が行方不明となる事故が発生しました。

この事故は「富士山大量遭難事故」と呼ばれ、日本の登山史上としては最悪の事故となりました。

まとめ

春一番が吹いた後であれば、もう安心というわけではありません。

その後も春一番と同様の、南よりの強い風が吹きつける場合もあり、これを「春二番」「春三番」などと呼んでいます。

毎年 2月、3月は、春の前触れとなる春一番とその後続くかもしれない春二番や春三番が吹くことを理解し、急な強風による災害に気を付けなければなりません。

理解したうえでどうするのかは個々人の自由ですが、できるならば天気予報をチェックし、発生すると思われる日には海や川に近づかない、火の不始末に気を付ける、雪山には近づかないようにするなど、自分の身は自分で守るための対処法を意識しなければなりません。

春一番が吹けば春はもうすぐそこまでですが、春を楽しむためにもこれを機に正しい知識を身に付けてみてはいかがでしょうか。

![秋山富一(1929~ / 住友商事社長(第6代))が読売新聞連載『激震日本株式会社#2』で述べた阪神淡路大震災(1995年)の際の名言 [今週の防災格言299] 秋山富一(1929~ / 住友商事社長(第6代))が読売新聞連載『激震日本株式会社#2』で述べた阪神淡路大震災(1995年)の際の名言 [今週の防災格言299]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/bousaikakugen-290x290.jpg)

![ムスタファ・ケマル・アタチュルク(1881~1938 / トルコ共和国の初代大統領 オスマン帝国軍将軍 トルコ建国の父)の戦争の名言 [今週の防災格言768] ムスタファ・ケマル・アタチュルク(1881~1938 / トルコ共和国の初代大統領 オスマン帝国軍将軍 トルコ建国の父)の戦争の名言 [今週の防災格言768]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2022/09/ac1c5ea927c159e3adebdea42ef2a0ac-290x290.jpg)

![福地信世の関東大震災後の地震予知にまつわる名言(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家)[今週の防災格言782] 福地信世の関東大震災後の地震予知にまつわる名言(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家)[今週の防災格言782]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/09/1ab7f2ca34dd7978a22bb23626e747fb-290x290.jpg)

![矢田部良吉(尚今)の新体詩「鎌倉の大仏に詣でて感あり(1882年)」の名言(1851~1899 / 英学者・植物学者・詩人 理学博士 東京大学理学部初代教授)[今週の防災格言781] 矢田部良吉(尚今)の新体詩「鎌倉の大仏に詣でて感あり(1882年)」の名言(1851~1899 / 英学者・植物学者・詩人 理学博士 東京大学理学部初代教授)[今週の防災格言781]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/07/ff82a29d764bae311fd8d60f2ed27361-290x290.jpg)

![青木幹雄が2005年の年初の国会参議院本会議で述べた名言(1934~2023 / 政治家 元内閣官房長官)[今週の防災格言780] 青木幹雄が2005年の年初の国会参議院本会議で述べた名言(1934~2023 / 政治家 元内閣官房長官)[今週の防災格言780]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/06/06f4cd5702dda8ad97b21586d6e4bb03-290x290.jpg)