「稲むらの火」は江戸時代、ある男の機知により村人が津波から逃れられたという逸話ですが、戦前、戦後、そして21世紀になっても多くの人々に語り継がれ、防災の啓蒙に役立っています。災害の記憶を伝える大切さを、この物語の歴史は教えてくれます。

史実にもとづいた昔話

「稲むらの火」は次のような昔話です。

ある村の高台に住む庄屋の五兵衛は、津波の来襲に気づき、祭りの準備に心を奪われている低地の村人たちに危険を知らせるため、自分の田にある刈ったばかりの稲の束(稲むら)に火をつけます。村人はあわてて消火にあたるために高台に登ります。その直後に低地に津波が押し寄せ、村人は助かりました。

画像引用:YouTube

――この話は実話にもとづいていて、ある村とは紀州の広村、津波とは1854年の安政南海地震津波であり、五兵衛とは実は当時35歳だった濱口梧陵という実業家です。史実にもとづいて、「稲むらの火」の物語の変遷を追っていきましょう。

古くから津波に脅かされてきた広村

紀州の広村(現在の和歌山県広川町)は湾の最奥部に位置するため、古くから津波で甚大な被害を受けてきました。室町時代に海岸に石垣が作られ、津波被害を防いできたものの、1707年の宝永地震では1000戸ともいわれた家屋のうち850戸が失われるという壊滅的な被害を受けました。壊れた石垣は修復されるものの再び破損。そこで村人はたびたび石垣修復の嘆願書を藩に提出しましたが、財政的な問題で修復はなかなかされませんでした。

濱口梧陵の機転で村人が救われる

そこに1854年、安政南海地震がやってきます。ここで活躍したのが濱口梧陵です。梧陵は広村の出身で、広村から関東に進出したヤマサ醤油の当主でしたが、正月を過ごすために広村に戻っていました。

広村で地震に遭遇した梧陵は、若者をつれて稲むらに火をつけてまわり、暗闇の中を逃げまわっている人が高台へ逃げるための目印としました。流出・半壊した家屋は181戸に上ったものの、梧陵の機転により村人の死者は30人に留まり、9割以上の村人が生き抜くことができました。

梧陵の活躍は、実は災害時に留まりませんでした。災害後、当時としては最大級の堤防「広村堤防」を、私財を投じて建設したのです。梧陵は津波による災害を危惧しただけではありません。村人の雇用を確保し、村の人口流出を止め、復興支援を行おうとしたのです。賃金は日払い、堤防には松林の内側にロウソクの材料になるハゼの木を植えることで現金収入を得させようというところまで心配りをし、村人は喜んで堤防の建設・保守に従事しました。

この堤防、1913年の高波、1944年の昭和東南海地震、1946年の昭和南海地震と、数度の津波から村人を救っています。濱口梧陵は、機転だけでなく、真に自己犠牲、献身の人だったのですね。

一村の逸話に終わらなかった「稲むらの火」

稲むらに火をつけた梧陵のエピソードは、一村の逸話では終わりませんでした。1896年に起こった明治三陸地震をきっかけに大阪毎日新聞が梧陵のエピソードを掲載、当時神戸の新聞記者だった小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)に知られることとなりました。このエピソードに感激した八雲は梧陵を主人公にした物語「A Living God(生き神様)」を作っています。

画像引用:小泉八雲記念館公式サイト

そして地元にもこのような偉人がいることを八雲の作品から知った和歌山県の教員・中井常蔵が、小学生にもわかりやすい話として改作し、文部省の教材募集に応募します。こうして「稲むらの火」は1937年から約10年間、全国の尋常小学校の国語読本に採用され、戦前に小学校教育を受けた人々の防災の啓蒙に役立ちました。

世界の防災啓蒙に引用される

「稲むらの火」の歴史はまだ終わりません。スマトラ島沖地震の翌年、2005年に神戸で開催された世界防災会議で「稲むらの火」が紹介され、各国に知られるところとなり、アジア防災センターではアジア8カ国に用いられることを想定した9カ国語のテキストを配布しています。

そしてついに国連が「稲むらの火」に注目、稲むらの火の出来事が起きた11月5日を「世界津波の日」と定めました。日本の一村のエピソードが、世界中の防災への啓蒙につながったのです。

災害について語り合い、伝えていくこと

「稲むらの火」を巡る歴史には、さまざまな教訓があります。地震が来たら高台に登れ、という直接的な教訓もあります。実際に、戦前に小学生だった年代の方にとっては、この教訓は鮮烈だったらしく、戦後の津波(例えば1964年の新潟地震)においても避難行動におおいに役立ったといいます。

そして震災における機知と自己献身の大切さも、この物語は教えてくれます。

何よりも、震災の歴史を人々が語り継ぐ大切さを教えてくれます。1つのエピソードが、160年以上にわたって、防災の啓蒙に生かされているのです。

私たちも、災害について語り合い、伝えていかなければならないのではないでしょうか。災害の歴史を風化させずに、語り継ぐこと。これが将来にわたる防災につながると思います。

アイキャッチ画像引用:PAKUTASO

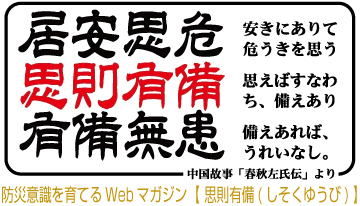

濱口梧陵(儀兵衛)(1820~1885 / 実業家 ヤマサ醤油第7代目社長)がモデルとなった物語『稲むらの火』の名言 [今週の防災格言6]

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)(1850~1904 / ギリシャ出身の作家・ジャーナリスト)が著書『神国日本 解明への一試論』に書き記した日本の災害についての名言 [今週の防災格言410]

![阪神淡路大震災から一か月後の朝日新聞夕刊コラム「素粒子」(1995年(平成7年)2月17日(金曜日))の名言 [今週の防災格言739] 阪神淡路大震災から一か月後の朝日新聞夕刊コラム「素粒子」(1995年(平成7年)2月17日(金曜日))の名言 [今週の防災格言739]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2022/02/2432ea31ef3cd43a64c685620055a513-290x290.jpg)

![越森幸夫(1930~2005 / 北海道南西沖地震時の奥尻町長)が阪神淡路震災直後に国会で述べた個人の支援物資と義援金にまつわる名言と教訓 [今週の防災格言528] 越森幸夫(1930~2005 / 北海道南西沖地震時の奥尻町長)が阪神淡路震災直後に国会で述べた個人の支援物資と義援金にまつわる名言と教訓 [今週の防災格言528]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2018/02/0b8d9978344c4a27347ec04487f5594c.png)

![福地信世の関東大震災後の地震予知にまつわる名言(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家)[今週の防災格言782] 福地信世の関東大震災後の地震予知にまつわる名言(1877~1934 / 鉱物・地質学者 舞踊作家)[今週の防災格言782]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/09/1ab7f2ca34dd7978a22bb23626e747fb-290x290.jpg)

![矢田部良吉(尚今)の新体詩「鎌倉の大仏に詣でて感あり(1882年)」の名言(1851~1899 / 英学者・植物学者・詩人 理学博士 東京大学理学部初代教授)[今週の防災格言781] 矢田部良吉(尚今)の新体詩「鎌倉の大仏に詣でて感あり(1882年)」の名言(1851~1899 / 英学者・植物学者・詩人 理学博士 東京大学理学部初代教授)[今週の防災格言781]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/07/ff82a29d764bae311fd8d60f2ed27361-290x290.jpg)

![青木幹雄が2005年の年初の国会参議院本会議で述べた名言(1934~2023 / 政治家 元内閣官房長官)[今週の防災格言780] 青木幹雄が2005年の年初の国会参議院本会議で述べた名言(1934~2023 / 政治家 元内閣官房長官)[今週の防災格言780]](https://shisokuyubi.com/wp/wp-content/uploads/2023/06/06f4cd5702dda8ad97b21586d6e4bb03-290x290.jpg)